SEO対策は意味ない?効果が出ない原因と成果を出す方法

「SEO対策は意味ない」と聞いたことがある方は多いかもしれません。

確かに、長い時間をかけても成果が出なかったり、Googleの順位変動でアクセスが減ったりすると、そう感じてしまうのも無理はありません。

しかし実際には、SEO対策そのものが「意味ない」わけではありません。

意味がないのは、誤った方法でSEOを行っているケースや、短期的な成果だけを追い求める姿勢です。

正しいアプローチを理解すれば、SEOは今でも有効な集客手段であり、中小企業でも確実に成果を出せる戦略です。

本記事では、「SEO対策が意味ない」と言われる理由を明確にした上で、成果を出すための実践的な方法をわかりやすく解説します。

また、当社GRASPERSが現場で実際に行っているSEO改善の考え方も交え、すぐに活かせる具体策をお伝えします。

目次

SEO対策が「意味ない」と言われる4つの理由

SEO対策が「意味ない」と誤解されてしまう背景には、いくつかの共通した原因があります。

それは、SEOの特性を正しく理解していないまま取り組むことによる期待値のズレです。

ここでは、その主な4つの理由を順に見ていきましょう。

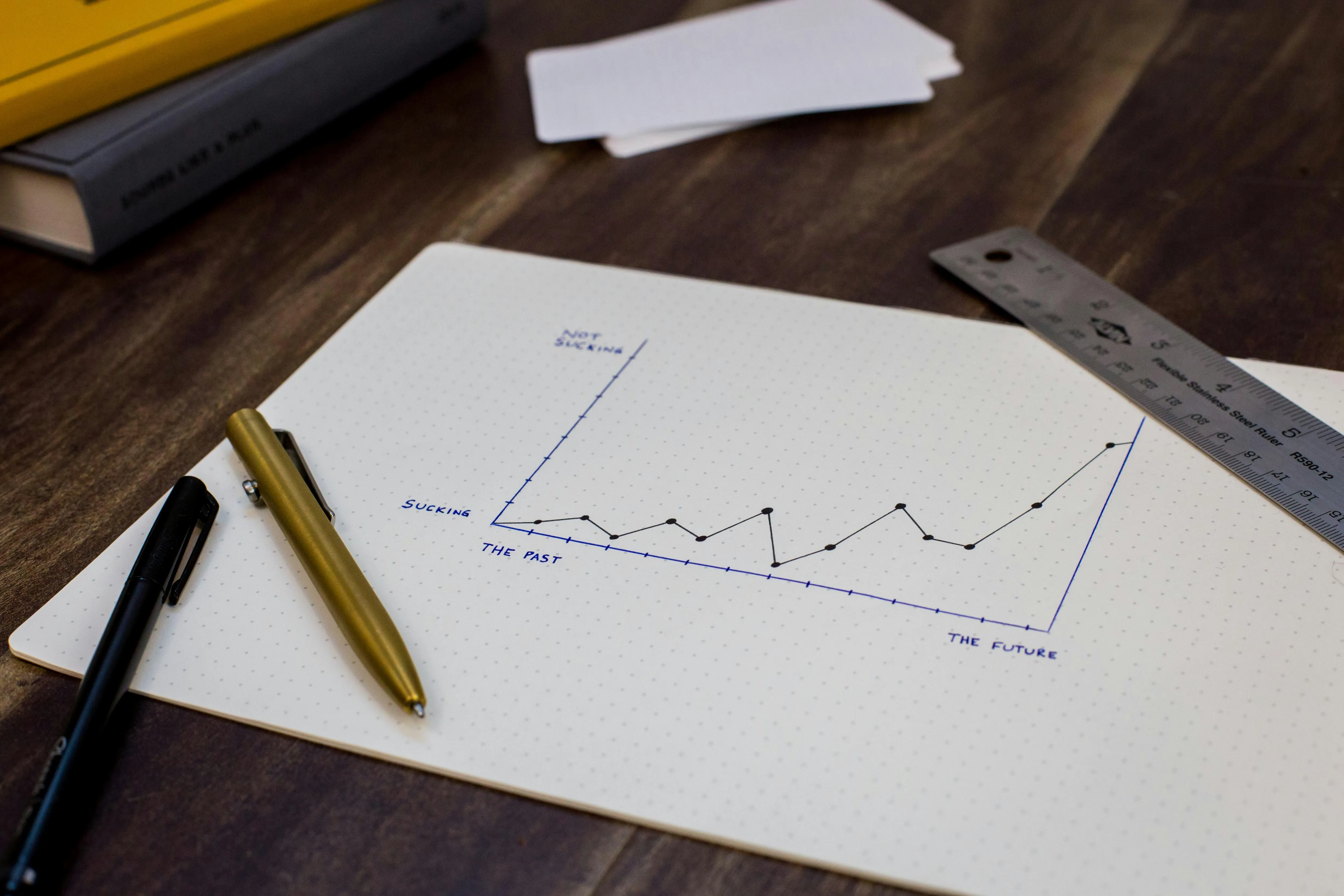

理由1:効果が出るまでに時間がかかる

SEOは即効性のある施策ではありません。

多くの人が「SEOを始めてすぐに順位が上がらない」と感じ、効果がない=意味がないと判断してしまうのです。

しかし、検索エンジンの仕組みを理解すれば、これは自然なプロセスであることがわかります。

一般的に3〜6ヶ月は必要

Googleは新しいページをインデックス(登録)してから、評価を定着させるまで一定の時間を要します。

一般的にSEOの効果が現れるまでには3〜6ヶ月かかると言われています。

特に新規ドメインでのサイトは信頼性が低いため、コンテンツの蓄積とドメインパワーの成長を待つ必要があります。

この「育成期間」を無視して短期的な成果を求めると、「やっても意味がない」と感じてしまうのです。

即効性を求める場合の落とし穴

広告のようにすぐ結果が出る施策と比較して、SEOは地道で時間のかかる投資型マーケティングです。

しかし、一度上位表示されれば広告費ゼロで安定的に集客できるという点で、長期的なリターンは非常に大きいです。

SEOの本質は「継続投資による資産形成」。

この考え方を持たずに短期判断してしまうと、本来の効果を得られません。

理由2:アルゴリズムの変動による順位変化

Googleは常にアルゴリズムを改善し、ユーザーに最適な検索結果を提供しようとしています。

そのため、定期的なアップデートによって順位が変動するのは自然なことです。

SEO初心者ほど、順位の上下に一喜一憂しやすく、「効果が安定しない=意味がない」と誤解してしまいます。

コアアップデートの影響

Googleは年に数回、「コアアップデート」と呼ばれる大規模なアルゴリズム更新を実施しています。

この影響で、一晩で順位が大きく下がるケースもあります。

しかし、これは「SEOが無意味になった」ということではなく、Googleが“より良い評価軸”を導入した結果です。

実際、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視したサイトは、アップデート後に順位を伸ばす傾向にあります。

つまり、正しいSEOをしていれば長期的にはプラスに働くのです。

順位が安定しない要因

SEO順位が安定しない原因の多くは、アルゴリズム以外にもあります。

たとえば、

- ・サイトの更新が止まっている

- ・競合が新しい記事を出している

- ・内部リンク構造が最適化されていない

といった要素が積み重なることで、徐々に順位が下がっていきます。

これらを放置していると、「SEOは意味ない」と感じてしまいますが、実際には運用と改善を怠った結果にすぎません。

理由3:競合が激化している現状

SEO市場は年々競争が激しくなっています。

特に上位表示される領域では、大手メディア・専門企業・広告代理店などが積極的に参入しています。

そのため、昔のように「記事を増やせば上がる」時代は終わりました。

10年前と比較した難易度の上昇

2010年代前半までは、ある程度の文字数とキーワードを盛り込めば上位表示が可能でした。

しかし現在は、AIによる文脈解析と品質評価が行われるため、単なる情報量では評価されません。

さらに、Googleはユーザーエクスペリエンス(UX)を重視しており、

「ページ速度」「モバイル対応」「構造化データ」「内部リンク設計」など、多面的な要素で順位を決定しています。

つまり、SEO対策は「記事を書く」だけではなく、「サイト全体を設計する総合戦略」になっているのです。

大手企業の参入による影響

近年は、資金力のある企業がSEO専門チームを設け、継続的にコンテンツを投入しています。

その結果、検索上位は大手サイトで埋まりやすく、中小企業や個人が苦戦する構造になっています。

しかしこれは、「中小企業にチャンスがない」という意味ではありません。

ニッチ領域(特定地域・特定業種)や独自性の高いテーマでは、まだまだ上位を狙えます。

大切なのは、闇雲に競合と同じ土俵で戦わず、「差別化されたSEO戦略」を立てることです。

理由4:集客はできても成約に繋がらない

SEOでアクセス数が増えても、売上や問い合わせにつながらないという悩みを持つ企業は少なくありません。

これもまた「SEO対策は意味ない」と言われる原因の一つです。

アクセスとコンバージョンのギャップ

SEOは「集客手段」であって、「販売手段」ではありません。

たとえ多くのアクセスを獲得しても、コンテンツが行動につながる設計になっていなければ、成果には結びつきません。

たとえば、記事を読んでも問い合わせ導線がなかったり、商品説明が曖昧だったりすると、せっかくの訪問が無駄になります。

SEOの目的は「上位表示」ではなく、「ビジネス成果を生むこと」。

ここを履き違えると、努力がすべて無駄になってしまうのです。

ターゲティングのミスマッチ

成果が出ないもう一つの要因が「ターゲットのズレ」です。

検索意図と記事内容が一致していないと、ユーザーはすぐに離脱します。

たとえば、情報収集目的のユーザーに対して、いきなり商品購入を促す記事を出しても効果はありません。

SEOでは、「意図に合わせたコンテンツ設計」が必要です。

- ・知りたい人には「情報提供型記事」

- ・比較したい人には「検討支援型記事」

- ・購入を迷う人には「決断促進型記事」

というように、段階的に導くことで初めて成果につながります。

実は意味がないSEO対策の具体例

ここまでで、「SEOが意味ない」と言われる理由の多くが誤解であることを解説しました。

しかし一方で、本当に意味がないSEO施策も存在します。

多くの企業や個人が知らずにやってしまっている代表的な5つを紹介します。

検索ボリュームゼロのキーワード対策

キーワード選定はSEOの出発点です。

しかし、「誰も検索していないキーワード」で記事を作成しても、当然アクセスは増えません。

検索ボリュームがゼロ、または10未満のキーワードを狙うのは“自己満足型SEO”の典型です。

GoogleキーワードプランナーやUbersuggestなどで月間検索数を確認し、一定の検索需要があるテーマを選定することが大切です。

質より量を重視した記事の量産

「毎日更新すればSEOに強くなる」と考えるのは誤りです。

Googleはすでに「コンテンツの量より質」を重視しています。

内容が薄く、似たような記事を量産しても、サイト全体の評価が下がるだけです。

逆に、少数でも専門性・独自性・信頼性の高い記事を継続的に発信する方が、結果的に上位表示につながります。

特にYMYL(医療・金融・法律など)の領域では、低品質な量産記事はマイナス評価の対象となります。

キーワードの乱用と不自然な文章

SEO初心者がよくやりがちなミスが、「キーワードを入れすぎる」ことです。

たとえば「SEO対策 意味 ない」を文中に何度も入れると、不自然で読みづらくなります。

GoogleはAIによって文脈理解が可能なため、過剰なキーワード挿入はスパム扱いされる可能性があります。

読者がスムーズに理解できる文章を心がけ、関連語句や共起語(例:検索意図・アルゴリズム・コンテンツ改善)を適度に使うことで、自然なSEO最適化が可能です。

一度公開した記事の放置

SEOは「書いて終わり」ではなく、「改善して育てる」施策です。

検索順位は時間とともに変化し、古い情報のままでは徐々に評価が下がります。

特に競合が更新を重ねる中で、放置された記事は検索エンジンから見放される傾向にあります。

効果的なSEO運用では、3〜6ヶ月ごとに記事のリライトを実施し、最新情報や新しい事例を追加することが重要です。

SEO対策で成果を出すための正しいアプローチ

ここまでで、「意味がないSEO対策」には明確な特徴があることがわかりました。

では逆に、効果が出るSEO対策のやり方とはどのようなものなのでしょうか。

SEOの本質はテクニックではなく、ユーザーに最適な情報を届ける設計思想にあります。

この章では、SEOで成果を出すための正しいアプローチを3つの柱に分けて解説します。

ユーザーファーストなコンテンツ作成

SEOで最も重要なのは、「Googleに評価されること」ではなく、「ユーザーに満足してもらうこと」です。

Googleが繰り返し発信しているように、“ユーザーファースト”の姿勢こそがSEO成功の最短ルートです。

では、ユーザーファーストなコンテンツとはどのようなものなのでしょうか。

検索意図の徹底的な分析

検索意図(Search Intent)とは、ユーザーがそのキーワードで検索する目的のことです。

たとえば「SEO対策 意味 ない」と検索する人は、次のような背景を持っています。

- ・SEOをやっているが結果が出ない

- ・他社に依頼したが効果がなかった

- ・そもそもSEOを続ける価値があるのか知りたい

つまり彼らが求めているのは、「なぜ効果が出ないのか」と「どうすれば改善できるのか」という答えです。

この検索意図を正確に読み解き、問題→原因→解決策→次の行動提案という流れで構成することが重要です。

検索意図を外したコンテンツは、どんなに文字数が多くてもGoogleから評価されません。

独自性と専門性の追求

SEOで成果を出すには、情報の「独自性(オリジナリティ)」が不可欠です。

誰でも書ける一般論ではなく、自社の経験やデータに基づく具体的な内容を盛り込むことで、Googleから高く評価されます。

たとえば、単なる「SEO対策の方法」ではなく、

「実際に自社で行った内部改善施策とその結果を公開する」といった一次情報が強力です。

また、専門性(Expertise)も重要です。

特定分野に特化した記事を継続的に発信することで、サイト全体のテーマ性が高まり、ドメイン単位で評価が向上します。

1つの分野に深く集中することで、Googleに「専門サイト」と認識されるようになります。

E-E-A-Tを意識したサイト運営

Googleが公式に公表している「品質評価ガイドライン」では、E-E-A-Tという概念が中心的に扱われています。

これは「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の略です。

これらをサイト運営に反映することで、検索エンジンからの信頼度が格段に高まります。

経験に基づく一次情報の発信

E-E-A-Tの中でも、特に重要なのが「Experience(経験)」です。

AIが生成したような一般的な情報ではなく、実際の体験に基づく一次情報がGoogleに評価されます。

たとえば、SEO施策の検証結果、失敗事例、改善のプロセスなどを公開することで、サイトの信頼性が高まります。

「実際にやってみた結果どうなったのか」というリアルな声ほど、読者に響く情報はありません。

また、一次情報は他サイトとの差別化にもつながります。

特に業界独自の知見や社内データをもとにした記事は、自然リンクやSNSでの拡散を生み出しやすい傾向にあります。

著者情報の明確化

次に重要なのが、著者情報の明示です。

誰が書いた記事なのか、どんな経験や資格を持っているのかを明記することで、Googleと読者の双方に信頼を与えます。

専門家監修やプロフィールページの設置は、SEO効果を高める施策の一つです。

特に医療・金融・教育などの分野では、執筆者や監修者の実名・肩書きが明確であることが評価対象となります。

当社GRASPERSが支援しているクライアントサイトでも、「代表者名」「所属」「経歴」「実績」を明記した結果、検索順位が安定化したケースが多く見られます。

継続的な改善と最適化

SEOは一度やって終わりではなく、継続的な改善を積み重ねる長期戦略です。

Googleは定期的に評価基準を変えており、昨日の正解が今日の正解とは限りません。

「常に最適化し続ける姿勢」こそが、SEO成功の本質です。

定期的なリライトの実施

リライト(記事の再編集)は、SEOの維持と向上に欠かせません。

たとえば、検索順位が下がった記事を分析すると、情報の古さや構成の不備が原因であることが多いです。

その際、Search Consoleで検索クエリを確認し、実際にクリックされているキーワードに合わせて内容を改善します。

タイトルや見出し、導入文の見直しだけでも順位が回復する場合があります。

また、リライトは単なる修正ではなく「アップデート」です。

新しい統計データや事例を加えることで、記事の鮮度を保ち続けることができます。

最新情報への更新

Googleは「情報の新しさ(Freshness)」もランキング要因の一つとして考慮しています。

特にSEOやマーケティング分野では、アルゴリズム変更やトレンドの変化が激しいため、定期的な更新が必要です。

記事の末尾に「最終更新日」を記載することも信頼性向上につながります。

定期的に内容を見直すことで、「信頼されるメディア」としてGoogleに認識されるのです。

SEO対策の費用対効果を最大化する方法

SEOを実践する上で、多くの企業が抱える課題が「コストとリターンのバランス」です。

「SEOは費用に見合うのか?」「外注した方がいいのか?」といった疑問を持つ経営者や担当者も少なくありません。

ここでは、SEOの費用対効果を最大化するための実践ポイントを解説します。

適切なキーワード選定の重要性

SEOのROI(投資対効果)を左右する最大の要因は、キーワード選定の精度です。

どれだけ上位に表示されても、成約につながらないキーワードを選んでしまえば意味がありません。

たとえば、「SEO 対策 意味 ない」というキーワードは、悩みを抱える層への訴求には効果的ですが、直接的な購買行動には結びつきにくい傾向があります。

一方で、「SEO コンサル おすすめ」「SEO 改善 依頼」といったキーワードは、具体的な行動意欲を持つユーザー層です。

このように、検索意図を考慮して「情報収集→比較→検討→行動」のステップごとにキーワードを設計すると、費用対効果が飛躍的に高まります。

キーワード戦略はSEOの“羅針盤”です。

また、キーワード選定では以下のバランスを取ることが重要です。

- ・検索ボリューム(集客力)

- ・競合性(難易度)

- ・成約率(コンバージョンの見込み)

この3要素をもとに優先順位をつけ、短期・中期・長期のターゲットを分けることで、効果的なリソース配分が可能になります。

内製化と外注のバランス

SEOは社内で完結できる部分もあれば、専門家の支援が必要な部分もあります。

内製化と外注のバランスを適切に取ることが、費用対効果を最大化する鍵です。

内製化に向いている業務

- ・定期的な記事更新

- ・検索クエリ分析とリライト

- ・社内情報や事例の発信

外注が望ましい業務

- ・SEO戦略設計(キーワードマップ・競合分析)

- ・内部構造最適化(HTML・サイト速度・構造化データ)

- ・高品質コンテンツ制作(専門ライティング・監修)

中小企業では「すべてを外注するとコストが膨らむ」という課題があります。

そのため、戦略設計と改善提案だけ専門会社に依頼し、実行部分を内製化する“ハイブリッド型SEO”が最も効果的です。

当社GRASPERSでも、クライアント企業の社内担当者と共同でPDCAを回す形式を採用しており、コストを抑えつつ成果を最大化しています。

成果が出やすい業界・ビジネスの特徴

SEOの費用対効果は、業種やサービス内容によっても大きく異なります。

すべてのビジネスで同じ結果が出るわけではありません。

ここでは、SEOと相性の良い業界の特徴を紹介します。

成果が出やすい業界の共通点

- 1.検索ニーズが明確で継続的に存在する(例:不動産・人材・教育・医療など)

- 2.高単価またはLTV(顧客生涯価値)が高い(例:BtoBサービス、コンサルティング業)

- 3.情報発信が成果につながる構造になっている(例:専門知識・ノウハウ提供型ビジネス)

これらの業界では、1件の問い合わせや契約が大きな売上に直結するため、SEOの投資効果が大きくなります。

一方で、トレンド商品や単発サービスのように寿命が短いビジネスでは、広告やSNSとの併用が有効です。

SEOを主軸に据える場合は、「継続的な検索需要がある市場」を見極めることが大切です。

長期的な視点での投資価値

SEOは「広告のように費用をかけた瞬間だけ効果が出る」施策ではありません。

正しい方向で積み上げた努力が、将来的な資産となって残る点が最大の魅力です。

Googleのアルゴリズムは進化していますが、

「ユーザーにとって価値のある情報を届ける」という原則は変わりません。

本質的なSEOを継続すれば、リスクを最小限に抑えながら安定した集客を実現できます。

企業のWebマーケティングにおいて、SEOは“最も費用対効果の高い投資”であるといえるでしょう。

SEO対策を実施すべき判断基準

「SEO対策をやる意味がないのでは?」と感じる経営者や担当者の多くは、実は「やるか・やらないか」ではなく、「やるべきかどうか」を見極められていないだけです。

SEOは万能の集客手段ではありません。

業種・ターゲット・競合状況によって、向き・不向きがあります。

ここでは、SEOを実施すべきか判断するための具体的な4つの基準を整理します。

自社ビジネスとの相性チェック

まず最初に考えるべきは、「SEOと自社のビジネスが相性が良いかどうか」です。

SEOが有効に機能するのは、顧客が検索行動を通じて課題を解決しようとするビジネスモデルにおいてです。

たとえば以下のような特徴を持つ企業は、SEOとの親和性が高いといえます。

- ・検索ニーズが明確(例:「外壁塗装 岐阜」「採用サイト 作り方」など)

- ・比較検討を伴う商材・サービス(BtoB、住宅、不動産など)

- ・競合との差別化ポイントを発信できる(事例・ノウハウ・専門知識)

一方で、瞬間的なトレンド商品やSNS主導の消費行動に依存する商材では、SEOよりも広告やSNSマーケティングの方が効果的です。

SEOは「情報検索」を基盤とした集客手段であることを忘れてはいけません。

リソースと予算の確認

SEOは、無料でできる施策のように見えて、実際には時間と人材コストを必要とする投資型の取り組みです。

記事作成・キーワード調査・構成設計・分析・リライトなど、多くの工程が継続的に発生します。

そのため、以下の観点からリソース配分を検討することが重要です。

- ・社内にコンテンツ制作の担当者がいるか

- ・分析・改善を行える知識やツールがあるか

- ・予算を外部に委託できる余裕があるか

リソースが十分でない場合、SEOのPDCAが回らず、途中で停滞してしまいます。

そうなると「やっても意味がない」と感じてしまうのです。

もし自社で難しい場合は、専門会社との協業体制を構築し、社内は意思決定と情報提供に集中する形をおすすめします。

競合環境の分析

SEOを実施すべきかを判断する上で、競合状況の分析は欠かせません。

競合がすでにSEOに力を入れている場合、やらなければ確実に機会損失が発生します。

検索結果で競合ばかりが上位に並び、自社が表示されない状況は、それだけで「存在しない」も同然です。

分析では、以下のポイントを確認しましょう。

- ・上位10サイトのドメイン権威(ドメインパワー)

- ・競合のコンテンツ量と質(記事数・文字数・E-E-A-T要素)

- ・被リンクの傾向と参照サイトの質

- ・検索意図への対応度(タイトル・構成・UX)

これらをツール(Ahrefs、SEMrush、Ubersuggestなど)で可視化すると、自社の立ち位置が明確になります。

逆に、競合がほとんどSEOを行っていない市場であれば、早期に参入して優位性を築く絶好のチャンスです。

SEOは積み上げ型の施策であるため、早く始めた企業が長期的に優位を保てます。

期待する成果と現実的なゴール設定

SEOを始める際に最も重要なのが、「何をもって成功とするか」を明確にすることです。

「アクセス数を増やしたい」「問い合わせを増やしたい」「ブランド認知を高めたい」など、目的によって戦略は大きく変わります。

たとえば、アクセス数を重視する場合は「検索ボリュームの大きいキーワード」を、

成約率を重視する場合は「購買意欲の高いロングテールキーワード」を狙うのが適切です。

また、SEOは短期間で劇的な成果を出すものではありません。

平均的には、半年〜1年をかけて安定した成果を育てていく中長期施策です。

現実的な目標設定を行い、数値でKPI(重要指標)を定義することで、効果測定と改善がしやすくなります。

KPIの例:

- ・3ヶ月後:クリック数2倍・検索順位平均10位以内

- ・6ヶ月後:リード獲得数10件/月

- ・12ヶ月後:主要キーワードで上位3位以内

このように段階的なゴールを設定し、「継続して改善する体制」を持つことが、SEOを意味ある投資に変えるポイントです。

まとめ

この記事では、「SEO対策は意味ない」と言われる理由から、正しい取り組み方、そして費用対効果を高める方法までを体系的に解説しました。

結論として、SEOが意味ないと感じるのは、次のような場合に限られます。

- ・短期的に結果を求めすぎている

- ・目的やKPIが不明確

- ・誤った手法(量産・コピー・自作リンクなど)に頼っている

- ・継続改善を怠っている

逆に言えば、これらを正せば、SEOは今でも非常に有効な集客・ブランディング施策です。

特にBtoBや高単価商材を扱う企業にとっては、長期的なリード獲得の基盤となります。

SEOの本質は、「アルゴリズムへの対策」ではなく、「ユーザーの信頼を獲得する努力」です。

ユーザーが求める情報を誠実に提供し続けることで、結果的にGoogleが評価し、安定した成果が得られます。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でSEOコンサルを依頼するならGRASPERS

最後に、SEO対策を本格的に実施したい方へ、当社GRASPERS(グラスパーズ)の特徴と強みをご紹介します。

私たちは、「SEOは経営戦略の一部である」という考えのもと、データ分析・内部最適化・コンテンツ戦略を総合的に支援するSEOコンサルティング会社です。

1. 専門的な分析と戦略立案

GRASPERSでは、Google Search ConsoleやGA4、Ahrefsなどを用いて、

サイト全体の構造・検索順位・流入動向をデータドリブンで分析します。

そのうえで、「成果が出るキーワード」と「改善すべき課題」を明確にし、

企業ごとに最適なSEO戦略ロードマップを策定します。

単なるレポート提出ではなく、「なぜ順位が下がったのか」「どこを改善すべきか」を可視化することに重点を置いています。

2. 内部SEO・技術的最適化の実装力

SEOで成果を出すための基盤は、内部構造の最適化にあります。

GRASPERSでは、HTMLタグの最適化、構造化データの設定、サイト速度の改善など、

技術的なSEO(Technical SEO)を専門エンジニアが実装レベルで支援します。

WordPress、Wix、Shopifyなど、CMSを問わず対応可能です。

特にGoogleコアアップデート対策やモバイルUX改善など、最新の検索評価基準に準拠した対応を徹底しています。

3. コンテンツ戦略とE-E-A-Tの強化

当社の強みは、コンテンツSEOにおける企画・編集・制作の一貫体制です。

SEOライター・編集者・データアナリストが連携し、ユーザー意図と検索エンジン評価を両立した記事を制作します。

さらに、専門家監修や著者情報の明示など、E-E-A-Tを高める設計を標準化しています。

単なる「上位表示」ではなく、「読まれる」「信頼される」「問い合わせにつながる」コンテンツ制作を実現します。

4. 中小企業・ローカルビジネス支援に特化

GRASPERSは、東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))エリアを中心に、中小企業や地域ビジネスのSEO支援を数多く手掛けています。

地域名検索(例:「岐阜 SEO対策」「愛知 ホームページ制作」)を重視したローカルSEO対策や、

Googleビジネスプロフィール最適化、MEO(マップ上位表示)など、地域密着型集客の強化にも対応。

地元企業の魅力を正しく伝え、地域で“選ばれる存在”になるためのWeb戦略を支援します。

5. データに基づく改善提案とレポーティング

SEOは「やりっぱなし」では意味がありません。

GRASPERSでは、月次レポートを通じて、順位・アクセス・CV・被リンク・滞在時間などの主要指標を可視化します。

データを基に改善策を提案し、翌月には実装・効果測定まで伴走します。

クライアントとの定例ミーティングでは、単なる数値報告に留まらず、

「ビジネス成果にどう貢献しているか」を明確にお伝えします。

当社GRASPERSからのメッセージ

SEO対策を「意味ない」と感じるのは、一時的な結果にとらわれているときです。

しかし、正しい方法で継続すれば、SEOは必ず成果を返してくれます。

私たちGRASPERSは、単なる順位改善ではなく、経営を支える“持続可能なWeb集客”を共に実現します。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でSEOコンサルや内部最適化、コンテンツ戦略にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

当社GRASPERSが、データと戦略に基づくSEOで、あなたのビジネス成長を全力でサポートいたします。