CMS徹底比較ガイド2025 | 目的別おすすめと選び方のポイント

Webサイトを制作・運営するうえで、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)は欠かせない存在となりました。企業の情報発信や商品プロモーション、採用活動、ブランド戦略に至るまで、あらゆる局面でWebの役割が拡大している今、CMSは単なる制作ツールを超えて「経営の武器」とも言える基盤になっています。

従来は、HTMLやCSS、JavaScriptといった専門知識を持つエンジニアがページを1枚ずつ手作業で更新していました。しかし、そのやり方ではスピード感に欠け、担当者の異動や退職によって更新が止まるリスクも高く、現場のマーケティング施策に追いつけないケースが目立ちました。こうした課題を解消するのがCMSです。直感的な操作で誰でもコンテンツを追加できる環境を整えることで、社内の情報発信力を底上げし、顧客との接点を強化できます。

とはいえ、現在市場に出回っているCMSの種類は非常に多く、それぞれが独自の進化を遂げています。代表的なものだけでも、オープンソース型のWordPress、商用のパッケージ型CMS、SaaSとして提供されるクラウド型CMS、そして最新の潮流であるヘッドレスCMSがあります。どれも魅力的に見えますが、特徴や導入効果は大きく異なるため、安易に選ぶと後から「期待していた機能がなかった」「運用コストが想定以上にかかった」といった問題に直面します。

特に2025年現在、AI活用やデジタルマーケティングとの統合、複数チャネルでの情報発信の必要性が高まり、CMSに求められる要件はさらに複雑化しています。だからこそ、単なる流行や知名度だけで判断せず、比較の軸をしっかり持ったうえで自社に最適な選択を行うことが重要です。この記事では、CMSの基礎知識から導入メリット、種類ごとの特徴、目的別の選び方、失敗例と成功のステップまでを網羅的に整理しました。「cms 比較」を本気で進めたい担当者にとって、実務に直結する判断材料を提供することを目指します。

目次

CMSの基礎知識

CMSとは何か

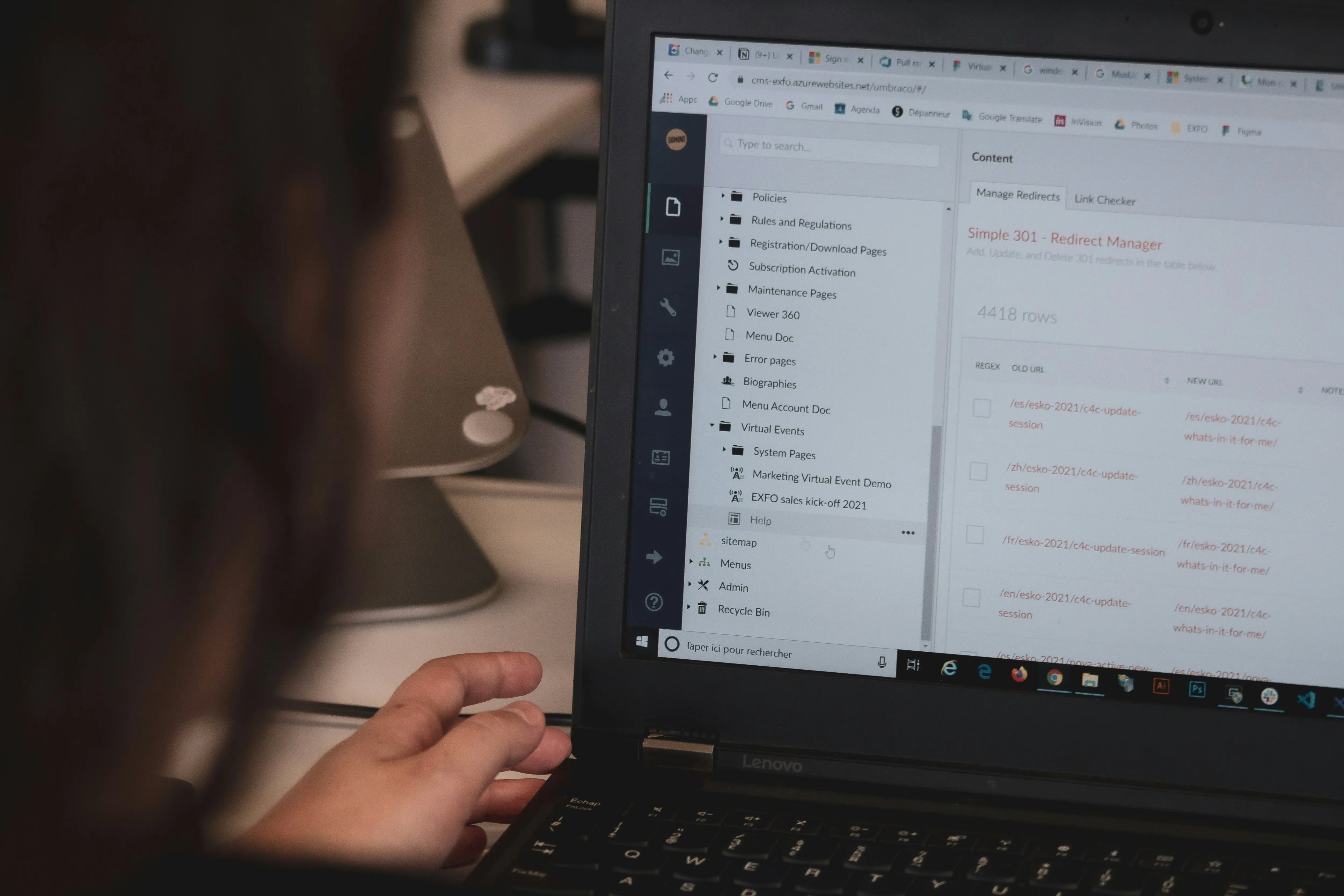

CMSとは「Contents Management System(コンテンツ・マネジメント・システム)」の略称で、Webサイト上の文章・画像・動画などのコンテンツを効率的に作成・管理・公開するための仕組みを指します。最大の特徴は、専門的なプログラミング知識がなくても利用できることです。多くのCMSには「管理画面」が備わっており、WordやGoogleドキュメントに文章を入力する感覚でページを編集でき、公開ボタンを押すだけでWeb上に反映されます。

この仕組みにより、従来必要だったエンジニアの手作業更新が不要となり、担当者が自らの判断で即座に情報発信できます。特に企業にとっては、プレスリリースの公開、キャンペーンページの追加、採用情報の更新などをスピーディに行える点が大きなメリットです。CMSは単なる「便利ツール」ではなく、情報発信の即応性を高め、競合との差別化を図るための基盤といえます。

CMSが解決する課題

企業のWeb運営には多くの課題があります。例えば「担当者が異動してWeb知識を持つ人材がいなくなり更新が止まる」「制作会社に依存しすぎて更新のたびに費用と時間がかかる」「複数部署が関与するため情報が分散する」などです。こうした問題を放置すれば、情報鮮度が落ち、顧客からの信頼低下や機会損失につながります。

CMSはこれらの課題を解決します。管理画面で誰でも更新できるため、人材の入れ替わりに左右されにくくなります。さらに、複数アカウントで同時作業できるため、営業部門が原稿を入力し、広報がチェックし、法務が承認する、といったワークフローを構築可能です。これにより、更新のスピードと精度を両立できます。

また、SEO(検索エンジン最適化)に対応した設計も課題解決のポイントです。メタ情報の編集、モバイル対応、サイトマップ自動生成などが簡単に行えるため、専門業者に依頼せずとも一定レベルのSEOを実現できます。つまりCMSは「運営の属人化」「コスト高」「情報分散」という三大課題を同時に解決し、Web戦略全体を底上げする存在なのです。

CMS導入のメリット

CMSを導入することで得られるメリットは非常に多岐にわたります。ここでは特に代表的な5つを取り上げ、実務での具体的な効果を示します。

専門知識不要でのサイト構築

CMSの最大の魅力は、専門的なプログラミング知識がなくても利用できる点です。WordPressなどの管理画面は、文字入力や画像挿入といった操作が文章作成ソフトに似ており、初心者でも直感的に扱えます。結果として、担当者がエンジニアに依頼せずにコンテンツを追加でき、情報発信の即時性が飛躍的に向上します。例えば、緊急のお知らせを当日中に公開する、季節ごとのキャンペーンを短期間で展開するといった動きが可能になります。

複数人での共同作業が可能

CMSにはユーザー権限の設定機能があり、編集者・承認者・管理者といった役割を分担できます。これにより、大企業や多店舗展開を行う企業でも効率的な運営が可能です。たとえば、地方支社の担当者が記事を作成し、本社が最終承認を行うといった仕組みを構築できます。共同作業によって情報精度が向上し、誤情報の発信リスクも減少します。

コンテンツの一元管理

CMSでは、テキスト・画像・動画といったデジタル資産を一元的に保存・管理できます。素材が社内で散在することを防ぎ、誰でも必要な情報をすぐに呼び出せる環境が整います。さらに、バージョン管理機能を活用すれば、誤って更新した際にすぐに元の状態へ戻せるため、リスク管理の面でも安心です。

マルチデバイス対応

現在、Webサイト訪問の70%以上がスマートフォン経由というデータもあります(総務省・情報通信白書2024年版より)。CMSはレスポンシブデザインを標準搭載しているケースが多く、1つのコンテンツを更新するだけでPC・スマホ・タブレットに最適化表示できます。ユーザーにストレスを与えない体験を実現でき、SEOの観点からも有利です。

SEO対策の効率化

CMSはSEO機能を内蔵している場合が多く、タイトルタグやメタディスクリプションの設定、パンくずリストの自動生成、内部リンクの最適化などを容易に行えます。これにより、専門業者に頼らずとも一定レベルのSEO施策を社内で進められます。結果的に検索順位が向上し、自然検索からの流入増加が期待できます。実際、CMSを導入した企業の中には、半年で検索流入が1.5倍に増加したケースも報告されています。

CMSの種類と特徴

オープンソース型CMS

WordPressの特徴

WordPressは世界で最も利用されているCMSで、2025年時点でも全世界のWebサイトの40%以上がWordPressで構築されていると推計されています。無料で利用可能であり、豊富なプラグインとテーマが揃っているため、個人ブログから大規模な企業サイトまで幅広く対応できます。

最大のメリットは拡張性の高さです。プラグインを導入すれば、EC機能、予約システム、多言語対応、SEO支援など多彩な機能を追加できます。また、世界中の開発者が継続的に改善を加えているため、情報量が膨大で学習リソースも豊富です。

一方で注意すべき点は、オープンソースであるがゆえにセキュリティリスクが高まることです。古いプラグインを放置すると脆弱性を突かれる可能性があります。そのため、定期的なアップデートやバックアップ体制の整備が欠かせません。特に企業で利用する場合は、外部の専門業者と連携して保守・運用を行う体制が望ましいでしょう。

Drupalの特徴

DrupalはWordPressと並んで有名なオープンソース型CMSですが、より高機能で拡張性に優れたプラットフォームです。特に多言語対応や複雑なワークフロー構築に強く、国際機関や大規模な大学、グローバル企業での導入実績が多いのが特徴です。

Drupalの利点は「柔軟なコンテンツモデル」を設計できる点です。例えば、記事、製品情報、イベント情報といった異なる種類のコンテンツを、それぞれ独自の入力項目やレイアウトで管理できます。また、ユーザー権限設定が細かく行えるため、大規模な組織で多段階の承認フローを組み込むことが可能です。

ただし、WordPressに比べると学習コストが高く、初心者がすぐに扱えるツールではありません。そのため、専門知識を持つエンジニアが社内にいるか、外部パートナーと連携できる体制が必須となります。

Joomlaの特徴

Joomlaは、WordPressとDrupalの中間に位置する存在として知られています。操作性はWordPressよりも少し複雑ですが、Drupalほどの難解さはありません。自由度が高く、ニュースポータルや会員制サイトの構築に向いています。

Joomlaの強みは標準機能が充実している点です。多言語対応、アクセス制御、拡張モジュールなどが最初から備わっており、追加のプラグインに頼らずとも幅広いサイト構築が可能です。特にユーザーコミュニティがアクティブで、海外では教育機関や中小企業での利用が目立ちます。

一方で、日本国内ではWordPressほど普及しておらず、情報が少ないというデメリットがあります。導入を検討する場合は、サポートできる開発者や代理店を事前に確認しておくことが重要です。

パッケージ型(商用)CMS

導入企業の規模別特徴

パッケージ型CMSは、ベンダーが有償で提供するソフトウェア製品です。特に中堅〜大企業での導入が多く見られます。メリットは安定したサポートと高いセキュリティです。ソースコードが公開されていないため攻撃リスクが抑えられ、さらに専門ベンダーが定期的にアップデートを提供してくれます。

中小企業にとってはコスト負担が大きく感じられる場合もありますが、金融・製薬・官公庁などセキュリティを最重視する業界では欠かせない選択肢です。また、パッケージ型は大規模案件に対応できる堅牢性を持ち、数万ページ規模のWebサイト運営にも耐えられます。

サポート体制の充実度

パッケージ型CMSの魅力はベンダーによる手厚いサポートです。導入時の設計支援から運用後のトラブル対応、セキュリティ監視までワンストップで提供されるケースが多いため、社内に専門人材が少なくても安心です。導入後のトレーニングやマニュアル提供も整備されており、社員のスキルに依存しにくい点もメリットです。

ただし、ベンダーロックイン(特定ベンダーへの依存)が起きやすいという側面もあります。他社への移行や独自カスタマイズが難しい場合があるため、契約時には将来的な拡張性や解約条件を十分に確認する必要があります。

クラウド型CMS

運用の手軽さ

クラウド型CMSは、SaaS(Software as a Service)の形態で提供され、Webブラウザ上で利用できるCMSです。インストールやサーバー管理が不要で、契約すればすぐに利用を開始できます。代表例には「Wix」「Squarespace」「HubSpot CMS」などがあり、中小企業や個人事業主に人気です。

クラウド型の魅力は初期コストの低さと運用の手軽さです。サーバー保守やセキュリティ更新は提供企業が担うため、ユーザーはコンテンツ制作に集中できます。小規模なコーポレートサイトや短期プロジェクトでの利用にも適しています。

セキュリティ対策

クラウド型は提供企業がセキュリティを一元的に管理しているため、一般的なオープンソース型よりもリスクが低いとされます。ただし、提供元が海外企業の場合、日本独自の法規制(個人情報保護法や電気通信事業法など)に対応できているか確認する必要があります。特にBtoBや金融系のサイトを構築する場合は、データの保管場所や契約内容を慎重に確認することが求められます。

ヘッドレスCMS

API連携の柔軟性

ヘッドレスCMSは、フロントエンドとバックエンドを分離し、API経由でコンテンツを配信する仕組みを採用しています。これにより、WebサイトだけでなくスマホアプリやIoTデバイスなど、あらゆるチャネルにコンテンツを配信可能です。代表例には「Contentful」「microCMS」「Strapi」などがあります。

ヘッドレスCMSの最大の特徴はAPI連携の柔軟性です。マーケティングオートメーションツールやCRMと連携することで、ユーザーにパーソナライズされた情報を届けられます。

マルチチャネル対応

SNS、EC、アプリなど複数チャネルでの顧客接点を持つ企業にとって、ヘッドレスCMSは強力な選択肢です。1つの管理画面で作成したコンテンツを複数の媒体に展開できるため、ブランドの一貫性を保ちながら運用コストを削減できます。ただし、フロントエンド開発が必要になるため、ある程度のエンジニアリングリソースを確保できる企業向けです。

目的別CMSの選び方

コーポレートサイト向け

コーポレートサイトは企業の信頼性を示す「顔」であり、会社概要や事業内容、採用情報、プレスリリースなど幅広い情報を掲載します。そのため、更新頻度は高くなくとも安定性・セキュリティ・デザインの自由度が重視されます。

中小企業の場合はWordPressやクラウド型CMSで十分対応可能ですが、金融・製薬・官公庁などの大企業では、パッケージ型CMSが選ばれることが多いです。理由はセキュリティ対策の堅牢さと、数万ページ規模のサイトにも耐えられる拡張性です。特に近年は株主や採用候補者がWebサイトで企業の姿勢を確認する傾向が強まっており、CMS選定がブランド戦略の一環として位置付けられています。

ECサイト向け

ECサイトでは商品点数や在庫情報、決済システムとの連携など、ビジネス直結の機能が求められます。代表例として「Shopify」や「Magento」などのEC特化型CMSが挙げられます。WordPressにECプラグイン(WooCommerce)を導入する方法もありますが、数千点以上の商品を扱う場合は専用のECプラットフォームを選んだ方が効率的です。

また、ECサイトはアクセス集中によるサーバーダウンや決済トラブルが致命的となるため、クラウド型やパッケージ型の利用が適しています。特にBtoC市場ではキャンペーンやセールのタイミングでトラフィックが急増するため、自動スケーリングに対応したクラウド型CMSは有効な選択肢となります。

オウンドメディア向け

オウンドメディアは、記事コンテンツを継続的に配信し、見込み顧客との接点を育むマーケティング手法です。この場合、CMSには記事作成のしやすさ・SEO対策機能・分析ツール連携が求められます。WordPressはこの分野で圧倒的なシェアを持ち、プラグインによってSEO最適化やSNS連携を簡単に実装できます。

一方で、成長に合わせてヘッドレスCMSを導入し、アプリやSNSとも同時に配信する企業も増えています。特に記事数が10,000件を超えるような大規模オウンドメディアでは、パフォーマンスを意識した構成が必須です。サーバーやキャッシュ設定といった技術面の工夫も重要であり、CMS選定は長期的な視点が欠かせません。

多言語サイト向け

グローバル展開する企業にとって、多言語対応は大きな課題です。日本語と英語だけでなく、中国語、フランス語、スペイン語など複数の言語を同時に管理しなければなりません。DrupalやJoomlaは標準で多言語対応機能を持っており、1つの管理画面から複数言語のコンテンツを操作できます。

クラウド型CMSでも多言語対応をサポートするサービスがありますが、翻訳ワークフローや現地法人との承認プロセスを考慮するなら、ワークフロー設計が柔軟なパッケージ型やDrupalが適しています。特にブランドメッセージを各国の文化に合わせて発信する際、CMSの柔軟性が成果を左右します。

BtoB企業向け

BtoB企業ではリード獲得や問い合わせ数の増加が重要な目的です。そのため、CMSにはマーケティングオートメーション(MA)との連携やフォーム作成機能、ホワイトペーパー配布の仕組みなどが求められます。HubSpot CMSのようにCRMと連動したプラットフォームは、見込み顧客データの活用に強みがあります。

また、BtoBでは製品情報が複雑で、導入事例や技術資料を体系的に整理する必要があります。ヘッドレスCMSを活用すれば、Webサイトだけでなく展示会アプリや営業用タブレットへの情報展開も容易になり、営業効率の向上に直結します。

CMS選定の7つの比較ポイント

コスト(初期費用とランニングコスト)

CMS選定において最も現実的かつ重要な比較軸がコストです。オープンソース型CMSは無料で利用できますが、サーバー代や保守費用、セキュリティ対策の外注費などを考慮する必要があります。パッケージ型やクラウド型はライセンス費や月額利用料が発生するため、長期的に見れば総コストが高くなる傾向があります。

例えば、オープンソース型を自社で保守する場合は初期費用50,000円程度+月額数千円で運用可能ですが、パッケージ型は初期で数百万円、クラウド型は月額数万円かかることも珍しくありません。短期的な予算だけでなく、5年先までのトータルコストを試算することが欠かせません。

操作性と使いやすさ

CMSは日常的に利用するツールであるため、操作性は成果に直結します。直感的なUIを持つWordPressやクラウド型CMSは初心者にも使いやすく、社内への浸透スピードも速いです。一方、Drupalのような高機能型は学習コストがかかりますが、慣れれば複雑な要件にも柔軟に対応できます。

比較検討の際は、デモ画面やトライアル版を試用し、現場の担当者が実際に触って「更新できそうか」を確認することが肝心です。

カスタマイズ性・拡張性

企業の成長に伴い、Webサイトに求められる要件も変化します。EC機能の追加、会員制エリアの導入、多言語展開など、CMSが柔軟に拡張できるかどうかは重要です。オープンソース型はプラグインで機能追加が容易ですが、品質のばらつきに注意が必要です。パッケージ型は安定性が高い反面、独自開発にはコストがかかります。ヘッドレスCMSは自由度が高い代わりにエンジニアリングリソースを前提とします。

セキュリティ対策

サイバー攻撃や情報漏洩は企業にとって致命的です。CMS選定では、標準でどの程度のセキュリティ機能が備わっているかを必ず確認しましょう。

WordPressの場合はアップデート管理やセキュリティプラグインが必要です。パッケージ型やクラウド型はベンダーがセキュリティを担保してくれるため、比較的安心できます。金融・官公庁など高いレベルを求められる業種では、SOC2認証やISO27001認証を持つベンダーかどうかも比較ポイントとなります。

サポート体制

導入後の運用で最も不安になるのはトラブル対応です。オープンソース型はコミュニティベースの情報が頼りとなるため、自己解決力が求められます。商用パッケージ型は専用のサポート窓口があり、24時間対応や専任担当者が付くことも多く安心です。クラウド型もチャットやメールでのサポート体制が整備されています。特にWeb運営の知識が社内に乏しい場合は、サポート品質を重視すべきです。

外部連携機能(API・マーケティングツール)

近年はCMS単体で完結するのではなく、CRMやMAツール、分析ツールとの連携が必須となっています。APIの柔軟性や標準連携の有無は大きな比較ポイントです。例えば、HubSpot CMSはCRMとの統合に優れ、Drupalは外部システム連携に強みを持ちます。自社のマーケティングスタックとどう組み合わせるかを念頭に置くことが重要です。

マルチデバイス対応

ユーザーがアクセスする環境はPCだけではなく、スマートフォン、タブレット、さらには音声アシスタントやスマートウォッチにまで広がっています。CMSが標準でレスポンシブ対応しているか、ヘッドレス構成でマルチチャネル配信できるかは、今後の顧客体験に直結します。

CMS導入時の注意点

自社の運用体制の整理

CMSを導入しても運用体制が整っていなければ成果は出ません。誰がコンテンツを作成し、誰が承認し、誰が公開するのかを明確にし、役割分担を決める必要があります。人員が少ない場合は、操作が簡単なクラウド型やWordPressが適しています。

必要機能の明確化

CMSは多機能ですが、すべてを使う必要はありません。自社にとって必須の機能を洗い出し、優先順位をつけましょう。EC機能、会員管理、SEO支援、分析ツール連携など、本当に必要な機能を選定することで、無駄なコストを避けられます。

将来の拡張性の考慮

導入時は小規模でも、将来的に多言語対応や大規模トラフィックへの対応が必要になる可能性があります。CMS選定の段階で拡張性を考慮しておくことで、後からの移行リスクを減らせます。

移行リスクの評価

既存サイトからCMSに移行する際は、データ移行やデザイン再構築にリスクがあります。特にSEO評価を持つ記事を移行する場合は、URL構造の維持やリダイレクト設定を正しく行わなければ検索順位を失う危険があります。移行計画を緻密に立てることが必須です。

CMS選定でよくある失敗例

機能過多で使いこなせない

多機能なCMSを導入したものの、実際には一部しか使わず、かえって複雑さが運用の障害になるケースがあります。特にパッケージ型でありがちな失敗です。

拡張性不足で後から困る

逆に、低コストに惹かれて簡易型CMSを導入した結果、数年後に機能が不足し、大規模な再構築を余儀なくされることもあります。

サポート体制の不備

オープンソース型を独自運用していたが、担当者が退職しノウハウが失われ、更新できなくなる事例もあります。サポートの有無は軽視できません。

コスト計算の誤り

初期費用が安いからと選んだCMSが、月額費用や追加開発費で結局高くつくケースは珍しくありません。トータルコストを見積もることが重要です。

導入成功のためのステップ

要件定義

最初に「どんな目的でサイトを運営するのか」を明確化します。ブランド訴求か、リード獲得か、EC売上か。目的によって選ぶCMSは異なります。

比較検討

複数のCMSを候補に挙げ、機能・コスト・拡張性を比較します。実際にデモを触って現場の声を取り入れることが大切です。

トライアル実施

可能であればトライアルを行い、記事作成・承認・公開までを試験的に運用します。この段階で操作性やワークフローの適合度を確認できます。

移行計画の策定

正式導入の前に、既存サイトからのデータ移行計画を立てます。リダイレクト設定やSEOの維持策を入念に準備することが成功のカギです。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でサイト制作をご検討中ならGRASPERS

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))エリアでCMSを活用したサイト制作をご検討中なら、当社GRASPERSにご相談ください。当社はコーポレートサイトからECサイト、オウンドメディア、多言語サイトまで幅広い実績を持ち、目的に応じた最適なCMSを選定・構築いたします。さらに、運用体制の設計やSEO施策、マーケティング支援まで一貫してサポートします。単なる制作会社ではなく、事業成長を見据えたパートナーとして伴走するのが当社の強みです。

また、修正も無制限で対応しています。(追加料金はかかりません。)完全オーダーメイドで満足いくまで徹底しているからこそお客様の評価にも自信があります。初回相談では、現在の課題と理想の流れを一緒に可視化し、最短ルートの実行計画をご提示します。戦略立案からデザイン、開発、運用まで一貫してサポートできる体制を持ち、中小企業やスタートアップにも柔軟に対応し、ビジネスの成長を後押しします。ZOOMでの遠方への支援にも対応しています。お気軽にお尋ねください。

まとめ

CMSは単なるWeb制作ツールではなく、企業の情報発信やマーケティングを支える戦略基盤です。オープンソース型、パッケージ型、クラウド型、ヘッドレス型と多様な選択肢が存在しますが、重要なのは自社の目的・規模・運用体制に合ったCMSを選ぶことです。

当社GRASPERSは、CMS比較の段階から導入、運用、拡張まで一貫して支援し、企業の成長に貢献します。CMS導入を検討する際は、ぜひ当社GRASPERSにご相談ください。