サイトリニューアル時のSEO対策11のポイント

ホームページのリニューアルは、企業にとって大きなチャンスです。デザインを一新し、情報を整理し、ブランドの印象を高める重要な機会になります。しかし一方で、「リニューアルした途端に検索順位が下がった」「アクセス数が半減した」という事例も少なくありません。これは、リニューアル時にSEO(検索エンジン最適化)を軽視したことによる典型的な失敗です。

SEOはリニューアルと密接に関係しています。適切な対策を行えば、検索順位を維持・向上させることができますが、誤った設計をすれば、これまで積み上げた評価を失うこともあります。この記事では、サイトリニューアル時に必ず押さえるべきSEO対策の11のポイントを、具体例と実践方法を交えて詳しく解説します。

目次

サイトリニューアルとSEOの関係

リニューアルがSEOに与える影響

サイトリニューアルは、単にデザインを変えるだけではありません。URL構造・内部リンク・HTML構文・コンテンツ構成など、SEOの根幹を担う要素に大きく関わる作業です。

たとえば、ページURLを変更すれば検索エンジンは新しいURLを「別のページ」と認識します。旧URLから適切なリダイレクトを設定しなければ、過去のSEO評価が引き継がれません。

また、デザインを重視してJavaScriptや画像を多用しすぎると、Googleのクローラー(検索ロボット)が内容を正しく読み取れず、インデックス精度が低下することもあります。

つまり、リニューアルはSEOの再設計です。これを軽視すれば、デザインは良くなっても集客力が失われるという結果を招きます。

検索順位が下がる主な原因

検索順位が下がる理由の多くは、次の3つに集約されます。

- 1.URL構造の変更とリダイレクト設定の欠如

古いURLが404エラーを返すと、検索エンジンは評価をリセットします。 - 2.コンテンツの削除や統合による情報量の減少

SEOはコンテンツの量と質を重視します。内容を減らすと順位も下がる傾向があります。 - 3.メタ情報・内部リンクの喪失

titleタグやmeta description、内部リンクの最適化が崩れると、クロール効率が下がります。

これらの要素は、リニューアル段階で設計と検証を行えば回避可能です。

リニューアル前に確認すべきSEO項目

サイトリニューアルを成功させる鍵は、「現状のSEOを正確に把握すること」です。

新しいサイトを作る前に、今どのページが成果を出しているかを数値で分析することが重要です。

現状のSEO評価を把握する

流入キーワードの調査

まず、現在のアクセスの源となっているキーワードを洗い出します。

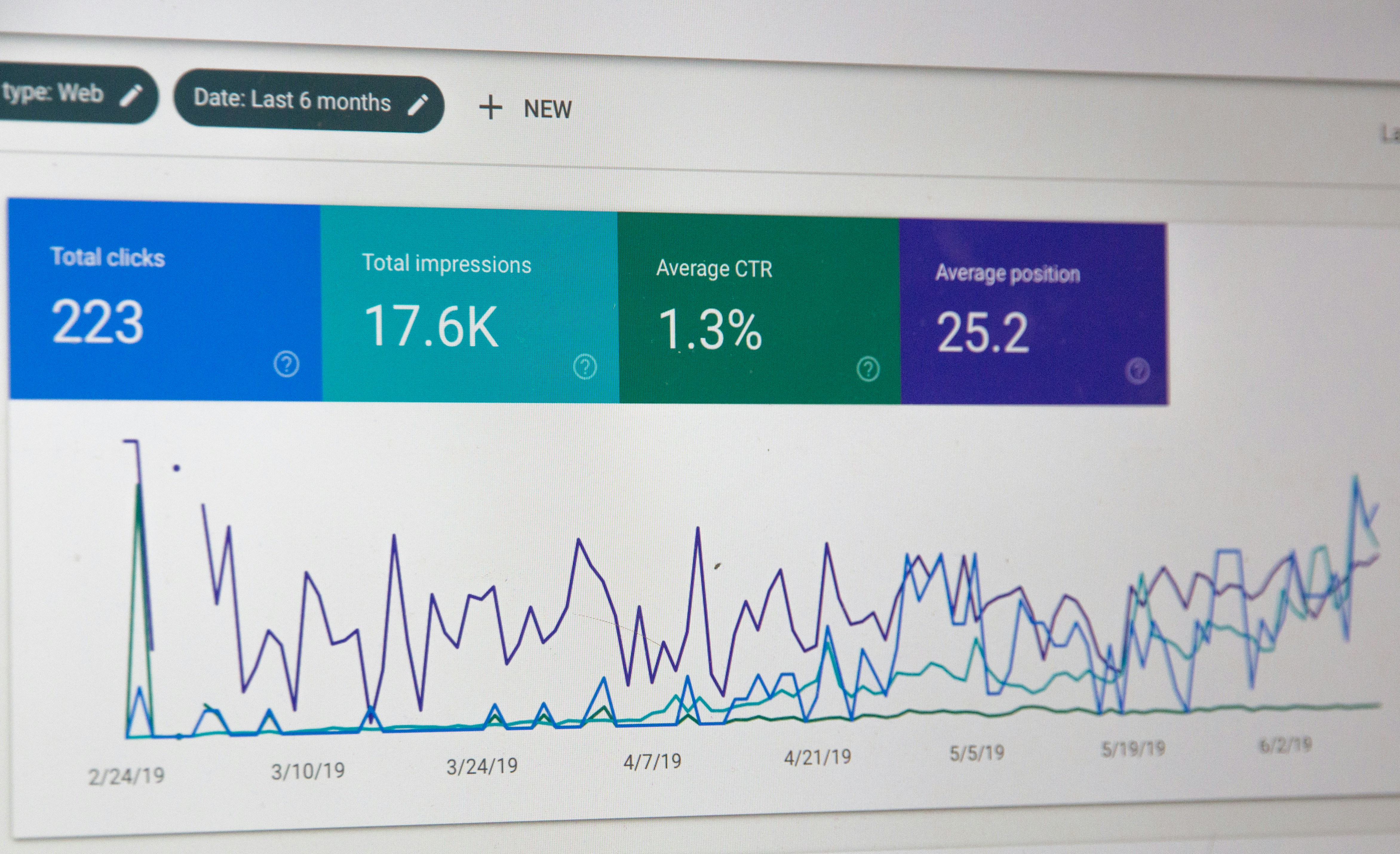

GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスを活用し、どの検索語句から流入しているかを確認します。

特に上位表示されているキーワードを把握し、それらに関連するページを特定しておきましょう。

リニューアル後にページURLが変わる場合、これらのページを確実にリダイレクト設定することが不可欠です。

各ページの検索順位確認

リニューアル時に最も注意すべきは、「現行ページの検索順位を失わないこと」です。

主要キーワードで上位を取っているページを中心に、順位とURLを一覧化しておきます。

これにより、移行後に順位変動が発生した場合でも原因を特定しやすくなります。

削除予定ページの流入データ確認

リニューアル時に「不要」と判断して削除するページにも、思わぬアクセスがあることがあります。

たとえば、数年前のキャンペーンページがロングテールキーワードで上位表示されているケースもあります。

こうしたページを無視して削除すると、サイト全体のトラフィックが減少することになります。

削除予定ページのアクセス数・被リンク数を確認し、価値のあるページは残す、もしくは別URLへ301リダイレクトしましょう。

内部リンク構造の分析

内部リンクとは、サイト内でページ同士をつなぐリンクのことです。

Googleはこのリンク構造をもとに、ページ間の重要度や関連性を評価します。

リニューアルでナビゲーション構造を変更する場合は、主要ページへの内部リンクが減らないよう注意が必要です。

たとえば、トップページからサービス紹介ページへのリンクがなくなると、SEO評価が分散してしまいます。

リニューアル前には内部リンクマップを作成し、主要ページが必ず複数経路でアクセスできるよう設計しましょう。

リニューアル時に絶対守るべきSEO対策

リニューアルでSEOを維持・向上させるためには、以下の対策を徹底する必要があります。

301リダイレクトの適切な設定

URL変更時のリダイレクト処理

URLを変更した際は、旧URLから新URLへ301リダイレクト(恒久的転送)を設定します。

この設定を行うことで、旧URLが持つSEO評価(被リンク・インデックス情報)が新URLに引き継がれます。

たとえば、/service.html → /service/ に変更した場合、必ず301リダイレクトを設定します。

ドメイン変更時の注意点

ドメイン変更は最もリスクが高い作業です。

Googleサーチコンソールの「アドレス変更ツール」を利用して、新ドメインへの移行を申請することが推奨されます。

同時に、旧ドメインのリダイレクトを最低でも半年〜1年は継続し、評価が完全に移行するまで監視します。

コンテンツ量を減らさない

リニューアル時に「スッキリしたデザインにしたい」という理由でコンテンツを削除するのは危険です。

Googleはページ内の情報量を評価するため、文字数を大幅に減らすと順位が下がる可能性があります。

不要な情報を削除する代わりに、内容を整理・再構成し、読みやすくリライトすることをおすすめします。

特にサービス紹介・ブログ・FAQなどは、過去記事も含めて統合・整理することでSEO効果を維持できます。

内部リンクを削除しすぎない

ナビゲーションやサイドバーをリニューアルする際、内部リンクを整理しすぎると、クローラーの巡回ルートが途切れることがあります。

Googleはリンクのつながりをもとにサイト全体を把握しているため、内部リンクはSEOの生命線です。

特に「お問い合わせ」「主要サービス」「会社概要」など、コンバージョン導線に関わるページは、常に複数のリンク経路を確保することが重要です。

titleタグとmeta情報の最適化

既存ページのtitleを安易に変更しない

titleタグは検索結果で最も重要な要素のひとつです。

リニューアル時に「デザインに合わせて短くする」「表現を変える」といった変更を行うと、クリック率や順位に影響します。

変更が必要な場合は、検索意図を考慮した上でテストしながら慎重に調整します。

個別設定とテンプレート設定の両立

CMSを使う場合、テンプレートで一括設定できるmeta情報もありますが、主要ページは個別設定が望ましいです。

とくにトップページ・サービスページ・採用ページなどは、独自のタイトルとmeta descriptionを設定しましょう。

クローラビリティの維持

robots.txtの確認

リニューアル時のテスト環境で「Disallow: /」を設定していた場合、本番移行後もそのまま残ると全ページがクロール拒否されます。

公開直前にrobots.txtを確認し、クロールを許可する設定に戻しましょう。

noindexタグの消し忘れ防止

開発段階で使用したnoindexタグを本番で削除し忘れるケースも多いです。

このタグが残っていると、Googleがページをインデックスしません。

本番公開後は、サーチコンソールでインデックス状況を確認することが必須です。

レスポンシブデザインの採用

Googleはモバイルファーストインデックス(MFI)を導入しており、スマホ表示を基準に評価を行います。

そのため、リニューアル時にはスマートフォン対応を最優先すべきです。

PC版とモバイル版を別URLで管理する手法は推奨されません。

レスポンシブデザインを採用し、デバイスごとにレイアウトが自動最適化される構成が最も安全です。

ページ表示速度の改善

ページ速度は、ユーザー体験とSEOの両方に直結する要素です。

Googleの「PageSpeed Insights」などを使って、スコア80点以上を目指すことが理想です。

画像の軽量化(WebP形式)、キャッシュ設定、CDN導入、不要スクリプト削除などを組み合わせて、1ページの読み込み時間を3秒以内に抑えましょう。

リニューアル後のSEO施策

リニューアルが完了しても、SEO対策は終わりではありません。むしろここからが本当のスタートです。

リニューアル直後はインデックスが一時的に不安定になり、順位変動が起こりやすくなります。

この期間に適切なフォローを行うことで、検索評価の早期安定化と再成長を実現できます。

サイトマップの再送信

リニューアルでURL構造が変わった場合、必ず新しいXMLサイトマップを作成し、Googleサーチコンソールに再送信します。

サイトマップはクローラーに対して「このページが存在します」という指標を与える重要なファイルです。

送信後は、インデックス登録の状況を確認し、クロールエラーが出ていないかを週単位でモニタリングします。

特に301リダイレクト設定の不備や削除済みページが残っていないかを重点的にチェックしましょう。

サーチコンソールでのインデックス確認

リニューアル後は、Googleサーチコンソールで「インデックス登録済みページ数」「クロール済みURL」「除外URL」を確認します。

とくに次の3項目は要注意です。

- 1.除外(noindex、重複、リダイレクト)

誤設定があると、多くのページがインデックスされず検索結果から消えます。 - 2.クロール済み – インデックス未登録

コンテンツ品質が低いと判断されている可能性があります。本文量や独自性を改善します。 - 3.エラー発生(サーバー応答不良など)

リニューアル後はサーバー構成が変わるため、一時的なエラーが出ることもあります。早期修正が必要です。

また、Googlebotのクロール速度を上げたい場合は、「設定 > クロール速度の調整」で高速クロールを許可しておくと良いでしょう。

効果測定と改善サイクル

SEOは「一度設定して終わり」ではなく、継続的な改善サイクルが不可欠です。

リニューアル直後から少なくとも3か月間は、以下のデータを定期的にモニタリングします。

- ・各主要キーワードの順位推移

- ・オーガニック流入数(Google Analytics)

- ・新旧URL別のアクセス比較

- ・離脱率・滞在時間の変化

順位が下がっているページがあれば、内部リンク強化や見出し改善などを行い、PDCAを回し続けることがSEOの安定化につながります。

制作会社選定のポイント

リニューアルでSEOを成功させるためには、パートナーとなる制作会社の選定が極めて重要です。

単に「デザインが得意」な会社ではなく、SEOと運用を理解している制作会社を選ぶ必要があります。

SEO実績の確認

制作会社の過去実績を見る際には、「どんな業界で、どんなキーワードで上位表示したか」を確認します。

「SEO対策できます」とうたっていても、実際には納品後の運用に関与していないケースもあります。

理想的なのは、リニューアル後も検索順位を維持・向上させた事例を持つ会社です。

また、Googleのアルゴリズム更新に合わせて改善提案ができる会社であれば、長期的な成果が期待できます。

リニューアル後のサポート体制

SEOはリニューアル後に効果が出るまで3〜6か月かかる場合もあります。

したがって、納品後のフォロー体制が整っている会社を選ぶことが大切です。

例えば次のようなサポートを行っている会社は信頼性が高いといえます。

- ・定期的なアクセス解析レポートの提出

- ・検索順位変動時の原因分析

- ・コンテンツ改善の提案

- ・構造データ・速度最適化などの継続保守

これらの体制が整っていれば、リニューアル後もSEOを継続的に強化できるでしょう。

SEOに強いリニューアルを実現する設計思想

ここからは、単なる技術的対策ではなく、リニューアル全体の設計思想として意識すべきポイントを掘り下げて解説します。

目的を「順位」ではなく「成果」に置く

SEOというと「順位を上げること」が目的とされがちですが、重要なのはコンバージョン(問い合わせ・資料請求など)につなげることです。

リニューアルの際には、キーワード選定から導線設計まで一貫して「成果を生むSEO設計」を行う必要があります。

たとえば、「岐阜 ホームページ制作」で上位にあっても、問い合わせが増えなければ意味がありません。

CTA(問い合わせボタン・フォーム誘導)の配置もSEO設計の一部と捉えましょう。

コンテンツSEOとの融合

Googleは「専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」を重視しています。

リニューアルの際には、デザインだけでなく、コンテンツの質と発信体制も見直しましょう。

ブログやお知らせを継続更新できるCMS設計にすることで、SEOの持続力が格段に向上します。

特に、FAQ・コラム・導入事例の充実は、ユーザーの滞在時間を伸ばす効果があります。

構造化データの活用

構造化データとは、検索エンジンに情報を正しく伝えるためのマークアップです。

「企業情報」「商品情報」「FAQ」「レビュー」などを構造化することで、検索結果にリッチリザルト(星評価やパンくずなど)を表示できます。

これによりCTR(クリック率)が向上し、間接的にSEO効果を高めることができます。

リニューアル時にHTMLテンプレートへschema.org形式で組み込んでおくことをおすすめします。

モニタリング体制の自動化

SEOは日々変動するため、手作業での監視には限界があります。

リニューアル後は、順位・流入・インデックス状況を自動で取得できる体制を構築するのが理想です。

たとえば、GoogleスプレッドシートとSearch Console APIを連携すれば、毎日の順位変動を自動記録できます。

これにより、リニューアル後の経過を数値で可視化でき、改善判断が迅速に行えます。

よくあるリニューアルSEOの失敗例と回避策

リニューアル経験が少ない企業ほど、同じ失敗を繰り返します。

ここでは代表的な3つのケースを紹介し、それぞれの回避策を説明します。

ケース1:デザイン優先でSEOを軽視した例

ある企業が、流行のデザインテンプレートを導入してリニューアルしました。

しかし、画像中心の構成でテキストが極端に少なくなり、主要キーワードでの順位が大幅に下落しました。

回避策としては、デザイン性を保ちながらも、見出しタグ(h1〜h3)にキーワードを適切に配置し、テキストコンテンツを一定量確保することが重要です。

ケース2:URL構造を一新して評価を失った例

古いURLを整理しようと全URLを変更した結果、301リダイレクトを設定し忘れたまま公開。

結果として、旧URLがすべて404エラーとなり、検索流入が半減しました。

このケースでは、URL変更前に全ページマッピング表を作成し、1対1でリダイレクトを設定することで防げます。

ケース3:テスト環境設定のまま公開した例

開発環境で使用していたnoindex設定を解除し忘れ、本番サイトがインデックスされない状態が1か月続いた事例もあります。

リニューアル時には、公開チェックリストを作成し、複数人で最終確認を行う体制を整えましょう。

SEOは「保守」と「改善」の両輪で成り立ちます。

リニューアル後の運用フェーズを適切に設計すれば、半年〜1年でトラフィックを2倍以上に伸ばすことも可能です。

定期的な技術保守

CMSやプラグインの更新、SSL証明書の更新、サーバーの負荷監視などを定期的に行います。

これにより、サイトの稼働率とセキュリティを維持できます。

SEOは安定性が前提条件であり、障害のない運営体制こそが長期的な評価の礎となります。

コンテンツ更新と内部最適化の継続

Googleは更新頻度を評価指標の一つとして見ています。

最低でも月1〜2本の新規記事を追加し、過去記事のリライトも定期的に行いましょう。

また、内部リンクを新しい記事に追加することで、サイト全体のクローラビリティを改善できます。

外部評価(被リンク)の再構築

リニューアルに伴いURLが変わると、過去の被リンクが無効化されることがあります。

主要なリンク元(業界団体、取引先、メディアなど)には、新URLでのリンク更新を依頼しましょう。

これにより、外部評価を維持・強化できます。

リニューアル成功後に続く「SEO運用設計」の重要性

多くの企業はリニューアル公開を「ゴール」と考えがちですが、実際にはそこからがSEO運用の本番です。

検索順位はリニューアル直後に変動が起きやすく、安定するまで最低でも3か月から6か月かかるのが一般的です。

この期間に適切な分析と改善を継続することで、検索トラフィックを旧サイト以上に引き上げることが可能になります。

リニューアル後に行うべき最重要業務は、SEO運用体制の再構築です。

担当者・制作会社・ライター・開発エンジニアの4者が連携し、下記のようなサイクルを定着させます。

- 1.データ分析(アクセス解析・順位・CTR確認)

- 2.改善仮説の立案(見出し修正、キーワード追加など)

- 3.修正実施(コンテンツ更新・内部リンク調整)

- 4.再測定(成果の確認と評価)

この一連の流れを月単位のPDCAとして回すことで、Googleの評価を安定化させながら、少しずつ検索順位を引き上げることができます。

リニューアル後にSEO成果を客観的に測定するためには、KPI(重要業績評価指標)を明確に設定することが必要です。

アクセス数や検索順位だけでなく、「質」を測る指標を取り入れることで、より戦略的な改善が可能になります。

代表的なKPI例を以下に挙げます。

- ・オーガニックセッション数(月間)

- ・CVR(コンバージョン率)

- ・離脱率・滞在時間

- ・検索上位10位以内のキーワード数

- ・サイト全体のクリック率(CTR)

これらをGoogle Analytics 4(GA4)とSearch Consoleで定期的に可視化し、月次レポートを作成します。

SEO担当者だけでなく経営層や営業部門とも共有することで、サイトが事業全体にどう貢献しているかを把握できるようになります。

企業規模別・リニューアルSEO戦略の違い

中小企業の場合

中小企業では、制作予算や担当リソースが限られているため、優先順位を明確にすることが鍵となります。

たとえば、SEOにおける最重要要素は「コンテンツ」と「内部構造」です。

デザインよりもまず、既存ページの再構成とキーワード最適化に注力するべきです。

また、リニューアルと同時に地域SEO(MEO)を強化するのも有効です。

Googleビジネスプロフィールと連携し、「岐阜 ホームページ制作」「名古屋 リニューアル SEO」などの地域系キーワードで露出を高める戦略は、中小企業の強みを活かせます。

大企業の場合

大規模サイトでは、ページ数が数千〜数万に及ぶことも珍しくありません。

この場合、URL構造の変更は慎重に行う必要があります。

Googleのクローラーが新構造を完全に把握するまでに数か月を要するため、段階的なリダイレクトとサイトマップ分割が必須です。

さらに、組織的な連携体制も求められます。

広報・開発・法務・セキュリティ部門など、多部署にまたがる承認フローを想定したスケジュールを立てることで、リリース後のトラブルを防止します。

Googleが重視するE-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)は、リニューアル設計の指針にもなります。

これを高めるために、次のような対策を行うことが効果的で

- 1.専門性(Expertise)

専門ライターや監修者による執筆体制を整え、記事ごとに執筆者情報を明示します。 - 2.権威性(Authoritativeness)

取引先・メディア掲載・受賞歴などを公式サイトで紹介し、第三者評価を明示します。 - 3.信頼性(Trustworthiness)

プライバシーポリシーやセキュリティ方針、運営会社情報を明確に記載します。 - 4.経験(Experience)

事例・レビュー・お客様の声を掲載し、「実体験に基づく情報発信」を強化します。

リニューアルではこれらを反映する構造をあらかじめ設計しておくことで、コンテンツSEOの信頼性を高め、長期的な評価につながるのです。

近年、生成AIの発展により、SEOのあり方が大きく変化しています。

Googleの検索結果にAI要約(SGE:Search Generative Experience)が導入されつつあり、単に上位表示を狙うだけでは不十分になってきています。

リニューアルにおいても、AIを活用した以下の施策が注目されています。

- ・既存ページの検索意図分析(AIによるキーワードクラスタリング)

- ・ユーザー行動の自動解析とコンテンツ推薦

- ・ChatGPTなどによるFAQ自動生成・構成案作成

- ・AI要約を意識した「構造化された段落構成」

ただし、AI生成コンテンツの乱用はリスクもあります。

重要なのは、AIを補助ツールとして使い、最終的な内容は人間の専門知識と体験で補完することです。

Googleも「人が価値を提供するコンテンツ」を評価基準としています。

グローバル対応・多言語SEOの視点

リニューアル時に海外展開を視野に入れる企業も増えています。

その場合、多言語サイトの構築とhreflangタグの設定が不可欠です。

たとえば日本語・英語・中国語の3言語サイトを構築する場合、hreflang="ja", hreflang="en", hreflang="zh" の設定を各ページごとに行い、

Googleに正しい地域・言語ターゲットを伝えます。

また、翻訳は自動翻訳に頼らず、現地文化に適したローカライズが必要です。

「翻訳」ではなく「伝わる表現」を意識することで、海外市場でのSEO成果も向上します。

SEOを成功させるリニューアルは、制作だけでなくプロジェクトマネジメントの質が問われます。

以下のようなステップを踏むことで、トラブルを防ぎながら確実に進行できます。

- 1.現状分析フェーズ

アクセス解析、キーワード分析、技術調査を実施。 - 2.要件定義フェーズ

SEO要件・機能要件・デザイン要件を整理。 - 3.設計フェーズ

URL構造・内部リンク設計・メタ情報設計を策定。 - 4.開発・実装フェーズ

CMS構築・SEOチェックリスト運用・テスト環境検証。 - 5.移行・公開フェーズ

301リダイレクト・サーチコンソール設定・速度最適化。 - 6.運用フェーズ

順位監視・コンテンツ追加・技術保守を継続。

この一連の流れをマニュアル化しておくことで、再リニューアル時にも再現性のある成功パターンを築くことができます。

成功企業のリニューアル事例分析(要約版)

ここで、実際にリニューアルでSEOを強化した企業の共通点を整理します。

- ・A社(製造業):サービス別ページを新設し、ロングテールSEOで流入数を1.8倍に。

- ・B社(建設業):旧ページを完全リダイレクトし、順位下落ゼロで新デザインへ移行。

- ・C社(ECサイト):カテゴリ構成を見直し、商品ページ表示速度を1.5秒短縮。

これらの企業に共通していたのは、「SEO視点の設計段階からの参画」です。

つまり、デザイン・開発とは別軸でSEO担当者がプロジェクト初期から関与していた点が成功要因といえます。

SEOは公開後にこそ本領を発揮します。

当社GRASPERSでは、リニューアル後もSEO保守プランとして以下の体制を提供しています。

- ・月次順位・アクセスレポート

- ・コンテンツ改善提案(E-E-A-T強化)

- ・構造エラー・リンク切れ・速度低下の監視

- ・Googleアルゴリズム更新時の影響分析

- ・定期ミーティングでの改善計画策定

これにより、「作って終わり」ではなく「成長し続けるサイト」を実現します。

SEOを“点”ではなく“線”として支えるのが、現代のリニューアル戦略の本質です。

今後のSEOトレンドとリニューアルへの影響

今後のSEOは、AI検索とユーザー体験(UX)の融合によってさらに複雑化します。

特に注目されるのが以下の3要素です。

- 1.検索意図の多層化

単語単位ではなく、文脈全体で意味を解析する自然言語処理が進化。 - 2.体験評価(UX Metrics)

Googleは「滞在時間」「クリック深度」など、体験データをランキング要素に組み込みつつあります。 - 3.音声検索・ビジュアル検索の増加

スマートデバイスによる検索行動が変化し、構造化データとスニペット最適化の重要性が高まっています。

これらに対応するリニューアルを行うことが、今後5年間のSEO競争を左右するといっても過言ではありません。

まとめ

サイトリニューアルは、企業のWeb戦略における転換点です。

しかし、SEOを無視したリニューアルは「デザインは良くなったけど、誰にも見られないサイト」を生む結果になります。

本記事で紹介した11のポイントを改めて整理すると、次の通りです。

- 1.現状のSEO評価を把握する

- 2.流入キーワード・順位・被リンクを調査

- 3.不要ページ削除時はリダイレクト設定

- 4.コンテンツ量を維持・改善

- 5.内部リンク構造を最適化

- 6.title・meta情報を最適化

- 7.クローラビリティを確認

- 8.レスポンシブデザインを採用

- 9.ページ表示速度を改善

- 10.サイトマップ再送信とインデックス確認

- 11.効果測定・改善サイクルを継続

このプロセスを丁寧に実行すれば、リニューアルによる順位低下を防ぐだけでなく、検索評価をさらに高めるチャンスにもなります。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でSEOを意識したリニューアルを依頼するならGRASPERS

当社GRASPERSは、岐阜・東海エリアを中心に、SEOを重視したホームページリニューアルと運用支援を行っています。

単なるデザイン変更ではなく、「成果を生むリニューアル」を実現するための技術と戦略を兼ね備えています。

- ・SEO設計に基づく情報構造とURL最適化

- ・301リダイレクト設計と移行サポート

- ・コンテンツリライトとキーワード再設計

- ・Core Web Vitals対応の高速化実装

- ・リニューアル後のアクセス解析と改善提案

これらをすべてワンストップで提供し、検索順位の維持とCV率向上を両立します。

また、リニューアル後も保守・運用・コンテンツ更新を継続的にサポート。

「SEOを意識したサイト設計×安定した運用体制」で、長期的な成果を生み出します。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でリニューアルを検討している方は、ぜひ一度当社GRASPERSにご相談ください。

あなたのビジネスに最適なSEO戦略とサイト設計で、リニューアル後の飛躍を確実に支えるパートナーになります。