ホームページ制作で使える補助金完全ガイド|2025年最新版

ホームページ制作は、いまや企業や店舗が顧客とつながり、信頼を得て、売上を伸ばしていくために欠かせない存在です。昔は紙のパンフレットや口コミが集客の中心でしたが、現在ではインターネット検索やSNSを通じた情報収集が主流となり、ホームページが顧客との最初の接点になることが当たり前になりました。新規顧客に会社を知ってもらい、既存顧客に安心感を与え、採用活動を進め、商品やサービスを販売するために、ホームページは企業活動の土台になっているのです。

しかし現実には「必要なのは分かっているけれど、費用が高くてなかなか踏み出せない」という声も多く聞かれます。制作を依頼すると、数十万円から場合によっては100万円を超えることもあり、中小企業や小規模事業者にとっては大きな負担です。ここで知っておきたいのが「補助金制度」です。補助金を活用すれば、国や自治体の支援によって自己負担を大幅に軽減し、質の高いホームページ制作を実現することができます。

この記事では、2025年に利用できる代表的な補助金制度を徹底的に解説します。さらに、制度の仕組み、審査のポイント、対象となる条件、そして地方自治体が独自に実施する補助金についても詳しく紹介します。重複を恐れず繰り返し解説を入れることで、初めて補助金を検討する方でも理解できるように構成しました。ぜひ最後まで読み進めて、自社に最適な補助金活用法を見つけてください。

目次

ホームページ制作で活用できる補助金とは

ホームページ制作で利用できる補助金とは、国や地方自治体が中小企業や個人事業主の成長を後押しするために支給する公的資金のことです。申請して審査に通れば、制作費用の一部を補助金として受け取ることができます。これにより、限られた予算でも本格的なホームページを作ることが可能になります。

補助金を使うメリットは、単に費用を減らせるだけではありません。自己資金を抑えられることで、これまで手が届かなかった高度なデザインやシステムを導入できるようになります。結果として、集客力や売上アップにつながりやすい質の高いホームページを構築できるのです。

例えば100万円のホームページ制作に対して、補助率が2/3の補助金を活用すると、最終的に約66万円が補助され、自己負担は34万円程度にまで下がります。実際に導入してみると、「補助金がなければ実現できなかった施策が形にできた」という声も多く寄せられています。

補助金は「投資のための後押し」であり、単なる経費削減策ではありません。採択されるためには、事業計画の明確さや今後の成長戦略とリンクしているかどうかが問われます。つまり、経営者自身が自社の未来をどう描くかを整理する良い機会にもなるのです。

補助金と助成金の違い

「補助金」と似た言葉に「助成金」がありますが、この二つは大きく異なります。補助金は公募制で、応募者全員が必ず受け取れるわけではありません。提出された計画をもとに審査が行われ、採択された場合のみ交付されます。採択率は制度や時期によって変動しますが、平均すると40〜60%前後です。

一方で助成金は、条件を満たせばほぼ自動的に受け取れる仕組みです。主に雇用や人材育成を目的とした制度で、厚生労働省が管轄しているケースが多いです。ホームページ制作に使えるのは「補助金」であり、助成金では対応できません。

ここで重要なのは「採択されるかどうかは事業計画次第」という点です。つまり、同じようにホームページ制作を申請しても、内容が抽象的で説得力がなければ不採択になる可能性があります。逆に、明確なターゲット像と売上拡大の見込みを示せば採択率は高まります。この違いを理解しておくことが成功の第一歩です。

補助金制度の基本的な仕組み

補助金は「後払い方式」が基本です。まずは自己資金や借入金で制作費を支払い、制作が完了した後に実績報告を行い、その内容が認められると補助金が交付されます。つまり、最初に全額を支払う資金力が必要になります。

この仕組みを理解していないと「採択されたのに制作を進められない」という状況に陥ることがあります。たとえば補助率が2/3で上限100万円の補助金に採択されたとしても、先に150万円を支払えるだけの資金を用意できなければ実行できません。結果として交付を受けられなくなる可能性もあるのです。

そのため、補助金を活用する場合は「資金調達」と「キャッシュフローの管理」が非常に重要です。銀行融資や日本政策金融公庫の融資を組み合わせて対応するケースも多くあります。補助金を活用するなら、資金面での準備を並行して進める必要があるのです。

繰り返しになりますが、補助金は単なる「お金の支給」ではなく、事業を前に進めるための「後払い型の支援制度」です。この仕組みをしっかり理解したうえで申請に臨みましょう。

ホームページ制作が対象となる条件

補助金の対象になるのは、単なる会社案内サイトではなく、事業の成長や販路拡大に直結するホームページです。一般的に次のような要件が求められます。

(1)新規顧客獲得や売上拡大を目的としていること

(2)補助金の趣旨に沿った機能(EC機能、予約システムなど)を備えていること

(3)制作後も継続して運用できる体制を持っていること

(4)経費の範囲に収まる制作内容であること

例えば、飲食店が新たにオンライン予約機能を導入する、製造業がECサイトを立ち上げて直接販売を開始するなどは典型的な対象です。逆に、簡単な名刺代わりのホームページや、実際には活用予定がない形式的な制作は対象外になりやすいです。

このように、条件を正しく理解して申請内容を設計することが採択への近道となります。何度も言いますが、「補助金を取るために作る」のではなく、「事業成長に必要だから作る」ことが前提にあることを忘れてはいけません。

主要な補助金制度3選

ここからは、ホームページ制作に活用できる代表的な補助金制度を3つ紹介します。それぞれの特徴を知り、自社の状況に合った制度を選ぶことが大切です。

(1)小規模事業者持続化補助金

(2)IT導入補助金

(3)事業再構築補助金

(1)小規模事業者持続化補助金

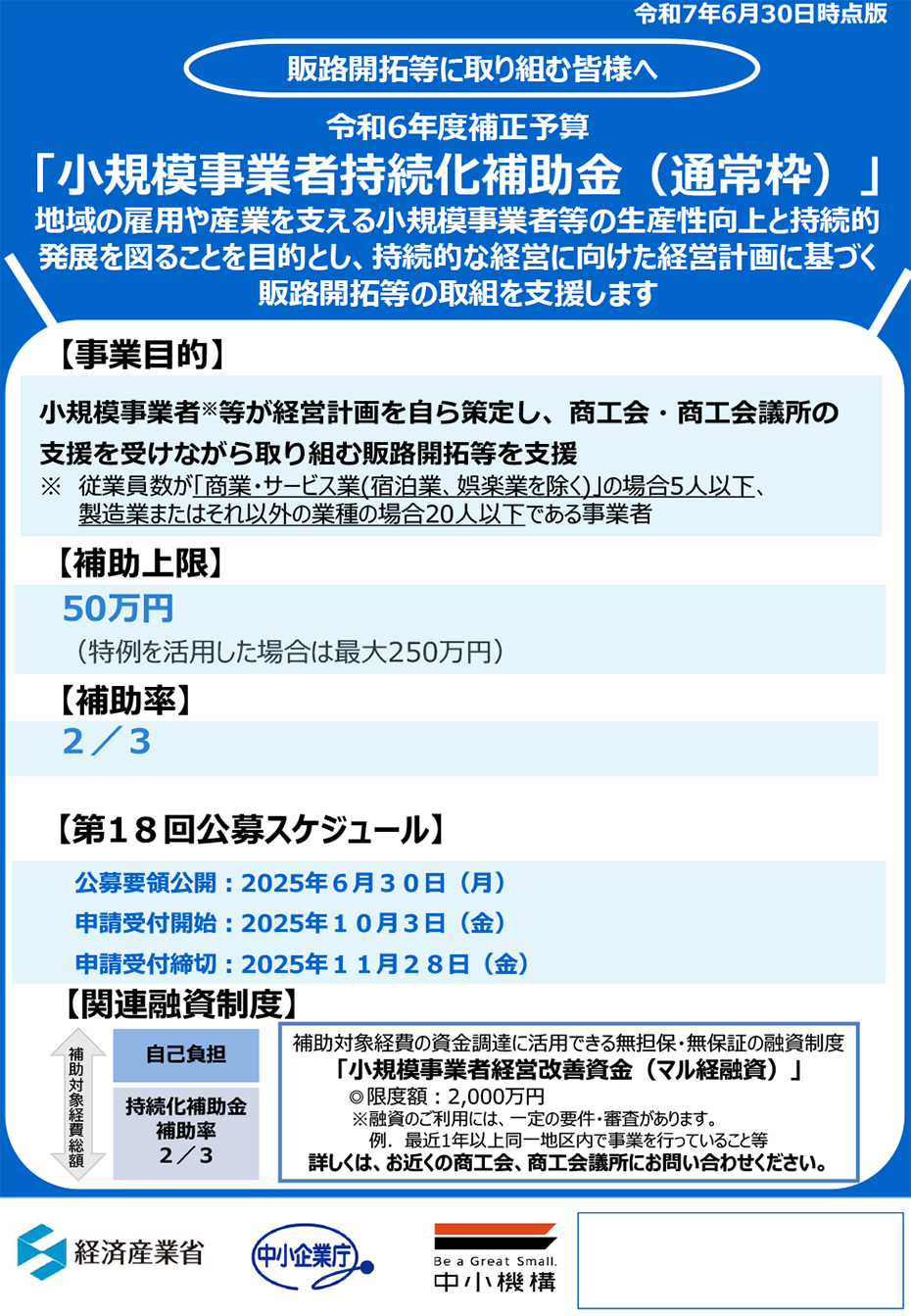

「持続化補助金」と呼ばれるこの制度は、中小企業庁が全国の小規模事業者を対象に実施しています。販路開拓や業務効率化を目的とした取り組みを支援しており、ホームページ制作は代表的な活用例です。

対象者と補助額

(1)商業・サービス業(宿泊・娯楽を除く):従業員5人以下

(2)製造業、建設業、運輸業など:従業員20人以下

補助額は通常枠で最大50万円、特別枠では100万円や200万円に拡大するケースもあります。小規模事業者にとって使いやすい制度で、毎年多くの企業が申請しています。

申請要件

事業計画書の作成が必須です。ここでは「誰に」「何を」「どうやって届けるのか」を明確にする必要があります。単に「ホームページを作りたい」ではなく、「オンライン予約を導入して新規顧客を獲得する」「EC機能を追加して地方からの注文に対応する」といった具体性が求められます。

申請スケジュール

年に数回の公募があり、締切日が設定されます。採択率は40〜60%と比較的高めですが、応募数が増えると競争は激化します。商工会議所のサポートを受けながら計画を練ると、成功の可能性が高まります。

繰り返しになりますが、持続化補助金は「小規模事業者の販路開拓」を目的とした制度です。ホームページ制作を通じて新たな売上につなげる計画を立てることが最も大切です。

(2)IT導入補助金

IT導入補助金は、デジタル化を推進するために設けられた制度です。ホームページ制作だけでなく、予約システムや決済機能、顧客管理ツールなど幅広いITツールの導入が対象になります。

デジタル化枠での活用方法

「デジタル化基盤導入枠」では、ホームページ制作やECサイト構築と同時にクラウド会計システムやオンライン決済を導入することが可能です。たとえば美容室が予約サイトと顧客管理システムを同時導入するケースは典型例です。

補助率と上限額

補助率は1/2から2/3、上限額は最大350万円です。比較的高額な補助が受けられるため、規模の大きなリニューアルやECサイト構築を検討する企業に向いています。

対象となるITツール

対象は「IT導入支援事業者」が提供する登録済みツールに限られます。制作を依頼する会社が登録されているかどうかを必ず確認する必要があります。支援事業者と一緒に計画を進めることで、申請作業もスムーズになります。

(3)事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新規事業展開や業態転換を支援するための大型補助金です。ホームページ制作も、新しい事業の立ち上げや販路開拓の一環として対象になります。

新規事業展開での活用

飲食店がネット通販を始めるためにECサイトを構築する、製造業がBtoC直販サイトを立ち上げるなど、大きな方向転換を伴う取り組みが対象です。

補助金額と要件

補助額は100万円から最大8,000万円と非常に大きく、場合によっては数千万円規模の支援を受けることも可能です。ただし要件は厳格で、専門家と連携して事業計画を策定しなければ採択は難しいです。大規模な挑戦を考えている企業に適した制度といえます。

地方自治体の補助金制度

国の補助金に加えて、地方自治体が独自に実施している補助金制度もあります。規模は小さいものの、採択率が高い点や地域に密着している点が魅力です。

岐阜県内の補助金事例

岐阜県内の市町村では、中小企業や個人事業主を対象にホームページ制作費の一部を補助する制度が実施された実績があります。例えば「岐阜市中小企業デジタル化推進補助金」では、最大30万円程度が交付されました。比較的小規模ながら、事業者にとっては非常に助かる制度です。

出典:岐阜市公式サイト

自治体補助金の検索方法

自治体補助金は国の制度ほど広く周知されていません。そのため、こまめな情報収集が必要です。商工会議所や商工会の相談窓口を活用する、自治体公式サイトをチェックする、中小企業支援センターから最新情報を得るなどの方法があります。

主要補助金の比較表(まとめ)

| 補助金名 | 補助額 | 補助率 | 主な対象経費 | 申請窓口 |

|---|---|---|---|---|

| 小規模事業者持続化補助金 | 最大50万〜200万円 | 2/3 | HP制作、EC機能、広告費 | 商工会議所 |

| IT導入補助金 | 最大350万円 | 1/2〜2/3 | HP制作、予約システム、決済 | IT導入支援事業者 |

| 事業再構築補助金 | 100万〜8,000万円 | 1/2〜2/3 | 新規事業用HP、EC、設備投資 | 事務局公式 |

| 自治体補助金(岐阜市例 | 20万〜30万円 | 1/2程度 | HP制作、EC構築 | 各自治体 |

補助金申請から受給までの流れ

ホームページ制作で補助金を使い切るためには、「申請前→審査→交付決定→実施→実績報告→受領」という道筋を、書類・資金・スケジュールの3点セットで同時並行に管理することが欠かせません。ここを取り違えると、採択後に発注してしまい対象外になる、実績報告で証憑が足りず減額される、といった典型的な失敗に直結します。誤解しやすいポイントを一つずつ潰していきます。

申請前の準備:情報・ID・資金の“三点セット”を先に固める

【第一に情報収集】

制度は毎年細部が更新され、公募要領・スケジュール・対象経費の線引きも動きます。代表的な公式ハブは次の通りです。「持続化補助金」総合ページ(中小企業庁)、「IT導入補助金2025」ポータル、「事業再構築補助金」公式です。内容は必ず最新版を一次情報で確認してください。

【第二にアカウント環境】

現在、国の多くの補助金は電子申請(jGrants)**が主流です。GビズIDを取得してjGrantsにログインし、オンラインで申請〜進捗の確認ができます。24時間365日申請可能というメリットがある一方、締切直前はアクセスが集中するため、前倒しが鉄則です。

出典:jGrants公式サイト

【第三に資金手当】

補助金は後払いが原則。たとえ補助率2/3だとしても、まずは全額を立替→実績報告→精算払いという順序です。金融機関の運転資金やつなぎ資金と合わせてキャッシュフロー計画を前もって用意しましょう(制度横断で共通する基本ルールです)。

申請書類の作成:抽象論を捨て、数字と行動で書く

審査員は「誰に・何を・どう売るか」「いくら投じて・いつ回収するか」を見ています。“ホームページを作る”は目的ではなく手段。予約率○%アップ/問い合わせ月○件/客単価○円などの成果の絵姿を明記し、達成のための導線(SEO・広告・SNS・メール・コンテンツ計画)まで書き切ると、実現性が伝わります。

また、制度の趣旨に合わせる書き分けも大切です。

■持続化補助金

小規模事業者の販路開拓・生産性向上。通常枠のほか創業型・災害支援・共同協業・ビジネスコミュニティ型などの類型があり、適合枠を見極めると戦いやすくなります。詳細は中小企業庁の公式まとめを必ず参照。

■IT導入補助金

登録されたITツールをIT導入支援事業者と組んで導入する仕組み。通常枠/複数社連携IT導入枠/インボイス枠(電子取引類型含む)/セキュリティ対策推進枠といった枠構成、補助上限・補助率・対象経費が明確に定義されています。

■事業再構築補助金

新分野展開・事業転換・業態転換等の“大きな転換”が主眼。最新公募のアナウンスと公募要領で要件を確認してください。

(重要)対象経費の線引きはIT導入補助金の概要資料がわかりやすいです。ソフトウェア購入費/クラウド利用料(最大2年分)/導入関連費(設定・マニュアル・活用支援)は対象。一方でハードウェアは枠・上限や補助率が別建てになります。“作った後の活用支援”も対象化されている点は、運用フェーズの根拠として有用です。

出典元:中小企業庁

電子申請(jGrants)の基本:早めのID・早めの提出・17:00の壁

電子申請では、GビズIDの準備→jGrantsで案件ひも付け→必要書類アップロード→提出という流れ。24時間申請可ですが、締切の“17:00”は実動の締切として厳守されます。締切日前後はアクセス集中で画面遷移やSMS認証が遅延しやすいため、前日提出を習慣化しましょう。

審査・採択:趣旨適合・実現性・妥当性・持続性

審査の評価軸はおおむね①制度趣旨との適合、②実行の見込み(体制・スケジュール)、③経費の妥当性、④効果の持続性です。“具体的な行動計画”と“数字の根拠”が弱いと、見送りになりがち。市場・競合・顧客の行動まで踏み込んだ示唆が有効です。

採択後=確定ではない点も繰り返し強調します。多くの制度で交付決定通知が出て初めて契約・発注・支出が可能です。交付決定前の経費は原則対象外というのが基本ルール。IT導入補助金の交付申請手引きや各制度のQ&Aでも、手続順序と禁止行為が明記されます。

交付決定後〜実施:交付決定“以後”に発注、証憑はその場で残す

最重要ルールは「交付決定日以後」発注・契約・支出。これを破ると、どれだけ良いサイトを作っても対象外です。見積・契約・検収・支払・領収書・振込記録を案件名でひとまとめにし、都度PDF化しておきましょう。宛名は補助事業者名で統一、相見積・選定理由の整合も忘れずに。持続化補助金の実務手引きでも、宛名統一や立替精算の扱いなどが具体的に示されています。

対象経費の理解も実行段階で改めて重要です。IT導入補助金なら「ソフトウェア」「クラウド利用料(最大2年)」「導入関連費(設定・活用支援)」が骨格で、セキュリティ対策推進枠やインボイス対応類型など枠ごとの要件も異なります。“運用設計と定着”に補助対象が広がっている点は、制作会社の伴走支援を組み込む根拠になります。

実績報告〜受領:証拠のストーリーを作る

実績報告では、「計画通りに実施した」ことが資料で連続的に追えるかが焦点です。

■成果物

公開URL/画面キャプチャ(主要ページ)/機能説明

■取引記録

見積→発注→契約→納品→請求→支払→領収の連鎖

■効果

アクセス推移・CV数・予約数などの初期指標(制度により様式あり)

報告が受理されれば精算払で入金されます(制度横断の一般的フロー)。なお、書類保存は相応期間求められます(制度ごとに定めあり)。持続化補助金の実務では、証憑の保存・検査対応が繰り返し強調されています。

制度別:ホームページ制作と相性の良い“使いどころ”を再確認

小規模事業者持続化補助金(通常枠ほか)

販路開拓・生産性向上を目的に小規模事業者を支援する制度。通常枠に加え、創業型・災害支援・共同協業・ビジネスコミュニティ型などの類型が存在します。申請・様式・問合せ口は商工会/商工会議所の事務局で、最新版の概要紙・要領を必ず確認。

IT導入補助金(通常枠/複数社連携/インボイス枠/セキュリティ対策推進枠)

登録ITツール×支援事業者で申請する仕組み。ソフト・クラウド・活用支援といった運用定着コストまで対象化されており、EC/予約/顧客管理/決済を含む売れる仕組み”の導入と相性が良い。枠ごとの補助率・上限・対象経費を資料で確認しましょう。

事業再構築補助金

大胆な事業転換・新分野展開に伴う販路開拓・サイト構築まで含む“面”の投資が対象になり得ます。最新の第13回公募開始情報は中小企業庁公式を参照。要件・計画難度が高いため、専門家連携で計画書を作り込むのが定石です。

交付決定前の“やってはいけない”を再掲

交付決定前の発注・契約・支出は原則NG。この一点だけで失敗が激減します。IT導入補助金の交付申請手引き(事務局)や、持続化補助金の公式Q&Aで段取り・禁止事項を再確認してください。採択=確定ではない、交付決定が境目、これを何度でも意識しましょう。

自治体の補助金:岐阜周辺の探し方

自治体独自の補助金も見逃せません。募集規模は国より小さいものの、要件が地域ニーズに即していて採択しやすいケースがあります。

- 岐阜市:市内の補助金一覧ページで最新の募集PDFがまとめられています。まずはここを定期巡回。

参照:岐阜市 - 岐阜県:県のポータルから助成・補助情報を横断チェック。年次で差し替わるため更新日を要確認

参照:岐阜県公式サイト - 国の横断検索:ミラサポplusで制度検索→各公式へ。

参照:ミラサポplus 補助金・助成金 中小企業支援サイト

よくある質問(FAQ)

Q. 申請は紙で提出するのですか?それとも電子ですか?

A. 現在はjGrantsでのオンライン申請が主流です。GビズIDでログインして申請書や添付書類をアップロードします。紙での提出は原則廃止されており、電子申請の準備が必須となっています。

Q. GビズIDはどれくらい前に取得すべきですか?

A. 申請の数週間前には取得しておくことをおすすめします。発行には時間がかかる場合があり、直前だと間に合わないことがあります。補助金の情報を得たらすぐに申請しておくのが安全です。

Q. 採択通知を受けたらすぐに発注して構いませんか?

A. いいえ。採択は「仮決定」に近いもので、正式に交付決定通知が出るまでは対象経費になりません。採択後すぐに発注してしまうと補助対象外になるため、必ず交付決定を待つ必要があります。

Q. 補助金はいつ入金されるのですか?

A. 実績報告が受理されてから精算払いで入金されます。事業完了から入金までに数か月を要するのが一般的です。資金繰りを安定させるため、自己資金やつなぎ融資を準備しておくと安心です。

Q. 証憑書類はどの程度残す必要がありますか?

A. 見積書、契約書、納品書、請求書、支払記録、領収書といった流れを案件ごとに完全に揃える必要があります。宛名統一、金額の整合性、支払い方法の記録が重要です。不備があると経費が認められません。

Q. 補助金の対象経費にはどんなものがありますか?

A. ホームページ制作費、外注費、ドメイン取得費などは対象になることが多いです。一方で、パソコンやプリンターの購入費、人件費、家賃、光熱費などは対象外です。公募要領の対象経費一覧を必ずチェックしましょう。

Q. 実績報告ではどのような内容を提出するのですか?

A. 制作したホームページの画面キャプチャやURL、経費の証拠書類(領収書・振込記録など)、成果を示すデータ(アクセス数や予約件数の推移など)を提出します。計画と実績の整合性が求められます。

Q. もし不採択だった場合、再チャレンジできますか?

A. はい。次回以降の公募に再度申し込むことが可能です。不採択理由を分析して改善すれば、2回目や3回目で採択される事例は多数あります。むしろ再挑戦を前提に取り組む企業も少なくありません。

Q. 自治体の補助金と国の補助金はどう違いますか?

A. 国の補助金は全国一律の制度で規模が大きい一方、自治体の補助金は地域特性に合わせて設計されています。採択率が比較的高いケースも多いですが、募集枠や金額が小さい点には注意が必要です。

Q. 提出期限はどのように管理すればよいですか?

A. 多くの補助金は締切日17時が提出期限です。直前はアクセス集中によるシステム遅延が起こりやすいため、必ず余裕を持って前日までに提出することをおすすめします。

追加の比較表

| 制度 | 典型的な使い道(HP制作) | 申請の相棒 | 申請/管理のハブ | 補足ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 小規模事業者持続化補助金 | コーポレートサイト刷新、予約・問い合わせ導線の強化、販促LP | 商工会/商工会議所 | 中小企業庁の制度ページ→各事務局 | 通常/創業型/共同協業ほかの枠を確認。 中小企業庁 |

| IT導入補助金 | EC/予約/CRM/決済など“仕組み”導入と運用定着 | IT導入支援事業者(登録ベンダー) | IT導入補助金2025ポータル | 通常/複数社連携/インボイス枠/セキュリティ枠。対象経費・補助率は枠ごと。 IT導入補助金2025+1 |

| 事業再構築補助金 | 新規事業立上げ+販路開拓サイトの同時投資 | 認定支援機関・専門家 | 事業再構築補助金公式/中小企業庁告知 | 要件・計画難度が高いため計画づくりを厚めに。 事業再構築補助金+1 |

補助金活用の成功“型”をもう一度

■制作=投資の起点

公開後の運用(SEO/広告/分析/改善)を経費設計に入れ、定着・改善まで伴走計画を数値で。IT導入補助金の資料にある“導入後の活用支援”対象化は心強い根拠です。

■証拠の物語を作る。

要件→企画→見積→契約→納品→検収→支払が一筆書きで追えるよう、都度PDF化してクラウド保管。実績報告で迷いません。

■電子申請は前広に。

GビズID/jGrants/17:00締切の3点は何度でも思い出してください。

東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))でホームページ制作ならGRASPERS

当社GRASPERSは、岐阜・東海エリアを中心に「補助金×ホームページ制作の実務を計画から実績報告まで一気通貫で伴走」します。持続化・IT導入・再構築いずれでも、要件適合の設計→採択可能性の高い計画書→運用定着までの制作を、公式の要領・最新スケジュール・電子申請の要諦に沿って支援します。自治体の最新募集(岐阜市・岐阜県)のウォッチも行い、最短の導入窓口として動きます。

当社GRASPERSは、東海((岐阜・愛知・名古屋・三重))エリアを中心に多数の実績を持ち、ホームページ制作期間を効率的に管理するノウハウを蓄積しています。小規模から大規模案件まで幅広く対応できるため、安心してご相談いただけます。また、修正も無制限で対応しています。(追加料金はかかりません。)完全オーダーメイドで満足いくまで徹底しているからこそお客様の評価にも自信があります。初回相談では、現在の課題と理想の流れを一緒に可視化し、最短ルートの実行計画をご提示します。戦略立案からデザイン、開発、運用まで一貫してサポートできる体制を持ち、中小企業やスタートアップにも柔軟に対応し、ビジネスの成長を後押しします。ZOOMでの遠方への支援にも対応しています。お気軽にお尋ねください。

まとめ

ホームページ制作に活用できる補助金は、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金など多岐にわたり、それぞれ対象経費や申請要件が異なります。共通して求められるのは、制度の趣旨に沿った計画づくり、交付決定後に正しく実施する姿勢、そして証憑や成果を的確に整理して報告することです。

また、GビズIDの早期取得やjGrantsによる電子申請、締切時間への注意、対象経費の確認といった実務的なポイントを押さえることが、申請から受給までを円滑に進めるために欠かせません。補助金は後払い方式のため資金繰りの準備も必要であり、制度を正しく理解したうえでの活用が成功の分かれ道となります。

補助金は単に経費を軽減する仕組みではなく、企業のデジタル活用や新しい販路開拓を後押しする制度です。活用にあたっては、最新情報を確認し、具体的な数値目標や実施体制を整えることが重要といえるでしょう。

参考リンク(本文中で参照した公式・一次情報)

小規模事業者持続化補助金(中小企業庁まとめ) 出典元:中小企業庁

IT導入補助金2025(SMRJポータル/スケジュール) 出典元:IT導入補助金2025

事業再構築補助金(公式/中小企業庁第13回公募) 出典元:事業再構築補助金

jGrants(GビズIDでオンライン申請/デジタル庁紹介) 出典元:JGrants Portal

岐阜市:補助金一覧(最新の募集PDFへ) 出典元:岐阜市

岐阜県:助成金・補助金情報(県ポータル) 出典元:岐阜県公式サイト

持続化補助金:一般型Q&A(交付決定・手続の留意) 出典元:小規模事業者持続化補助金事務局